Rétrospective juillet-août 2025

Le paysage numérique et géopolitique évolue plus vite que jamais, et il est plus important de le comprendre à sa juste valeur. Ce mois-ci, notre lettre d’information vous emmène au-delà des gros titres et vous fait découvrir les éléments qui influencent la technologie, l’IA et la cybersécurité.

Les leviers du pouvoir : les puces américaines contre les minéraux critiques chinois – qui détient réellement les clés de l’avenir ?

La course mondiale à l’IA : puissances rivales, visions concurrentes et implications pour l’avenir de l’IA.

Les enseignements de l’été : de la désillusion à la clarté : dix perspectives pour l’IA aujourd’hui.

Les cyber frontières : les intrusions numériques ne sont pas seulement techniques, elles redessinent la géopolitique.

Bilan du GTCNL : une étape décisive vers un mécanisme permanent de cybersécurité.Cet été à Genève : événements clés et enseignements qui influencent la gouvernance numérique internationale.

Coup d’oeil : Les événements qui ont marqué les mois de juillet et août

GOUVERNANCE NUMÉRIQUE

Les co facilitateurs du processus SMSI+20 ont publié l’avant projet du document final pour l’examen de la mise en œuvre du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI+20) vingt ans après sa tenue.

Lors de son sommet du 1er septembre à Tianjin, la Shanghai Cooperation Organisation (SCO) a mis l’accent sur la technologie, l’IA et la gouvernance numérique, avec une déclaration soulignant la cyber-souveraineté, l’IA inclusive, les normes de cybersécurité et une coopération numérique renforcée.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution établissant le cadre de deux nouveaux organes de gouvernance de l’IA — un groupe scientifique international indépendant et un dialogue mondial — convenus dans le cadre du Pacte mondial pour le numérique (PMN) de 2024.

La Commission européenne a publié son Code de bonnes pratiques finalisé pour les modèles d’IA à usage général, jetant ainsi les bases de la mise en œuvre de la loi historique sur l’IA. Le nouveau Code définit les règles en matière de transparence, de droits d’auteur et de sécurité que les développeurs doivent respecter avant les dates limites. Une nouvelle phase de la loi européenne sur l’IA est entrée en vigueur le 2 août, exigeant des États membres qu’ils désignent des autorités de contrôle et appliquent des sanctions.

Pour en savoir plus sur les développements de l’IA cet été, veuillez consulter les informations ci-dessous.

TECHNOLOGIES

La France et l’Allemagne ont annoncé un programme économique commun, s’engageant à unir leurs efforts dans les domaines de l’IA, de l’informatique quantique, des puces électroniques, du cloud et de la cybersécurité, tout en faisant de la souveraineté numérique une priorité politique et d’investissement majeure.

Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont organisé des réunions de coopération trilatérale sur l’informatique quantique afin de renforcer leur collaboration en matière de sécurisation des technologies émergentes.

Le gouvernement britannique a dévoilé son plan pour le secteur numérique et technologique, qui vise à porter la croissance de ce secteur à 1 000 milliards de livres sterling, grâce à l’IA, à l’informatique quantique et à la cybersécurité.

Le gouvernement turc prépare une vente aux enchères très attendue des fréquences 5G en octobre, le ministre des Transports et des Infrastructures annonçant que les premiers services devraient démarrer en 2026.

Deux ressortissants chinois ont été inculpés aux États-Unis pour avoir exporté illégalement vers la Chine, au cours des trois dernières années, des puces Nvidia IA de pointe d’une valeur de plusieurs millions de dollars. Pour en savoir plus sur les développements de cet été dans le domaine des puces, veuillez consulter les informations ci-dessous.

INFRASTRUCTURE

Plus de 70 associations de la société civile et de consommateurs ont publié une déclaration mettant en garde contre le fait que les frais d’interconnexion proposés dans le prochain Digital Networks Act de l’UE pourraient compromettre la neutralité du net, augmenter les coûts et freiner l’innovation.

Aux États-Unis, plusieurs groupes de défense de l’intérêt public renoncent à faire appel du jugement de janvier 2025 qui a annulé les règles de neutralité du Net de la FCC. Ils misent désormais sur d’autres stratégies, fédérales et locales, pour préserver un accès ouvert à Internet.

Un projet d’infrastructure numérique de 40 millions d’euros en mer Baltique, soutenu à hauteur de 15 millions par le mécanisme européen pour l’interconnexion en Europe (CEF2), prévoit l’installation de quatre câbles sous-marins et de plusieurs centaines de kilomètres de fibre terrestre. Ce nouveau corridor longue distance d’environ 550 km reliera la Suède, l’Estonie et la Finlande afin de renforcer la connectivité dans la région baltique.

Une nouvelle action en justice intentée par Cloud Innovation a exacerbé la crise de gouvernance que traverse actuellement l’AFRINIC, faisant craindre une perte potentielle du contrôle africain sur l’infrastructure Internet du continent.

CYBERSÉCURITÉ

Le rapport de la commissaire australienne à la sécurité en ligne révèle que les géants du numérique ont accompli très peu de progrès dans la lutte contre les abus sexuels sur enfants en ligne. Certains ne suivent même pas le nombre de signalements ou d’employés dédiés, malgré les obligations de transparence légalement contraignantes imposées par l’Online Safety Act australien. https://dig.watch/updates/eu-sets-privacy-defaults-to-shield-minors

La plus haute instance judiciaire allemande a statué que les forces de l’ordre peuvent utiliser des logiciels espions installés secrètement pour surveiller les téléphones et les ordinateurs uniquement dans les cas impliquant des crimes graves.

Une note divulguée révèle que le débat européen sur l’instauration du filtrage obligatoire des messages privés s’intensifie. Le Parlement européen menace de bloquer la prolongation des règles volontaires si le Conseil n’accepte pas le principe d’un contrôle obligatoire des conversations en ligne.

Des chercheurs en cybersécurité ont découvert PromptLock, le premier rançongiciel connu alimenté par l’IA, une preuve de concept capable de vols de données et de chiffrement qui met en évidence la manière dont les outils d’IA accessibles au public pourraient aggraver les cybermenaces futures.

INTERPOL a annoncé qu’une opération de répression à l’échelle continentale visant les réseaux de cybercriminalité et de fraude avait conduit à plus de 1 200 arrestations entre juin et août 2025.Le Groupe de travail à composition non limitée (GTCNL) sur la sécurité et l’utilisation des TIC a clôturé sa dernière session de fond en juillet 2025 en adoptant son rapport final tant attendu.

ÉCONOMIE

Le président américain Donald Trump a officiellement signé le GENIUS Act, marquant une étape historique dans la mise en place d’un cadre juridique pour les monnaies stables aux États-Unis.

La Chine envisage actuellement d’autoriser les monnaies stables adossées au yuan dans le but de promouvoir l’utilisation mondiale de sa devise.

Le Bureau national du Bitcoin du Salvador a réparti les réserves de bitcoin du pays sur plusieurs nouvelles adresses afin de renforcer la sécurité, invoquant des risques potentiels futurs tels que l’informatique quantique.

Le président américain Donald Trump a menacé d’imposer des droits de douane de rétorsion aux pays qui mettent en œuvre des taxes numériques ou des réglementations affectant les entreprises technologiques américaines.

La Chine a proposé un projet de règlement visant à garantir une tarification équitable et transparente sur les plateformes Internet vendant des biens et des services, invitant le public à donner son avis à la suite de nombreuses plaintes émanant de commerçants et de consommateurs.

DROITS DE L’HOMME

La nouvelle loi britannique sur la sécurité en ligne (Online Safety Act) a entraîné une augmentation de l’utilisation des VPN, les sites web ayant mis en place des restrictions d’âge plus strictes afin de se conformer à la législation.

Les autorités russes ont commencé à restreindre partiellement les appels sur Telegram et WhatsApp, invoquant la nécessité de prévenir la criminalité.

JURIDIQUE

Un tribunal de Floride a condamné Tesla à verser 243 millions de dollars de dommages et intérêts pour un accident mortel survenu en 2019 impliquant le système Autopilot, jugeant que son logiciel d’aide à la conduite était défectueux, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur les ambitions de Tesla d’étendre son réseau émergent de robotaxis aux États-Unis.

La Cour de justice de l’UE (CJUE) a rejeté un recours contre le cadre de protection des données entre l’UE et les États-Unis, permettant ainsi la poursuite des transferts de données personnelles entre l’UE et les États-Unis sans garanties supplémentaires.

Un juge fédéral américain a refusé de démanteler l’activité de recherche de Google, mais a ordonné à l’entreprise de mettre fin à ses accords d’exclusivité, de partager certaines données avec ses concurrents et de garantir un accès équitable à ses services de recherche et de publicité, après avoir conclu qu’elle avait illégalement maintenu son monopole. Parallèlement, Google a écopé d’une amende de 3,5 milliards d’euros dans l’Union européenne pour abus de position dominante dans la publicité en ligne, l’entreprise ayant favorisé de manière déloyale sa propre plateforme d’échange publicitaire, AdX, en violation des règles de la concurrence de l’UE.

L’autorité française de protection des données, la CNIL, a infligé une amende de 350 millions d’euros à Google et de 150 millions d’euros à SHEIN pour pratiques illégales en matière de cookies et violations du consentement.

Anthropic a accepté un règlement record de 1,5 milliard de dollars avec des auteurs qui lui reprochaient d’avoir utilisé leurs travaux sans autorisation pour entraîner ses modèles d’IA, sous réserve de l’approbation du tribunal.

SOCIOCULTUREL

Le procureur général du Brésil (AGU) a officiellement demandé à Meta de supprimer les chatbots alimentés par l’IA qui simulent des profils d’enfants et engagent des dialogues sexuellement explicites, invoquant la crainte qu’ils « encouragent l’érotisation des enfants ».

L’Australie a annoncé son intention d’introduire une législation obligeant les entreprises technologiques à bloquer les outils d’IA qui génèrent des images de nudité ou facilitent le harcèlement en ligne.

Au Népal, des manifestations de masse ont éclaté à la suite d’une interdiction de 26 plateformes de réseaux sociaux pendant 24 heures et de la corruption du gouvernement, faisant 19 morts.Le président américain Trump a qualifié les préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité concernant TikTok de très exagérées et a déclaré qu’il continuerait à prolonger le délai accordé à sa société mère, ByteDance, pour vendre sa participation majoritaire dans TikTok, sous peine d’être interdite à l’échelle nationale.

DÉVELOPPEMENT

L’UE exigera que toutes les plateformes vérifient l’âge des utilisateurs à l’aide du portefeuille d’identité numérique de l’UE d’ici 2026, avec des projets pilotes initiaux dans cinq pays et des amendes pouvant atteindre 18 millions d’euros ou 10 % du chiffre d’affaires mondial en cas de non-conformité.

La France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas ont signé les documents constitutifs d’un nouveau consortium européen pour les infrastructures numériques communes, qui se concentrera sur les programmes numériques développés et utilisables par le public.

Le rapport publié en juillet par le secrétaire général des Nations unies présente en détail un fonds mondial volontaire pour l’IA, dont l’objectif est de réunir entre 1 et 3 milliards de dollars pour aider les pays à se préparer à l’IA grâce à des ressources essentielles, des stratégies nationales et la coopération.

La réalisation de la connectivité Internet universelle d’ici 2030 pourrait coûter jusqu’à 2 800 milliards de dollars, selon un rapport de l’UIT et du CST saoudien, qui appelle à une coopération et à des investissements mondiaux pour combler le fossé numérique qui se creuse et connecter le tiers de l’humanité qui n’a toujours pas accès à Internet.

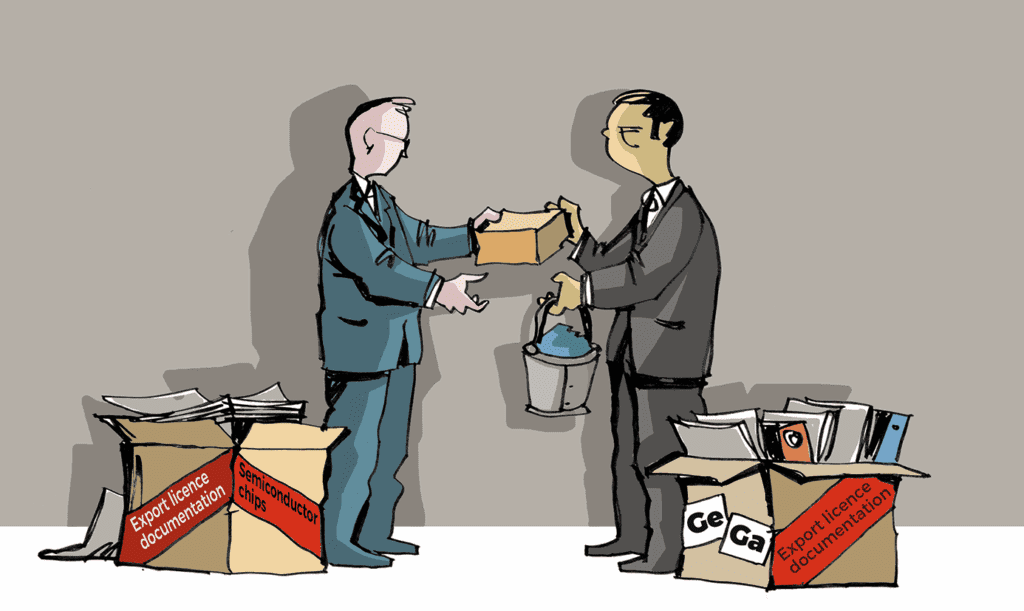

Les leviers du pouvoir : les puces américaines contre les minéraux critiques chinois

Depuis plusieurs années, les semi-conducteurs sont au cœur de la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine, influençant les négociations commerciales, les contrôles à l’exportation et les débats sur la sécurité nationale. Les récentes difficultés rencontrées par Nvidia pour commercialiser sa puce H20 en Chine constituent le dernier épisode d’un long bras de fer, illustrant à quel point les technologies de pointe, les minéraux stratégiques et la politique industrielle sont désormais étroitement liés dans la politique mondiale.

La puce H20, lancée l’année dernière pour aider Nvidia à conserver son accès au marché chinois — qui représentait 13 % de ses ventes en 2024 —, était elle-même le résultat de considérations géopolitiques. Cependant, en avril, Washington a informé l’entreprise qu’elle devait obtenir une licence spéciale pour exporter la puce H20 vers la Chine, ce qui a entraîné l’arrêt des livraisons. Cette puce aurait équipé DeepSeek, l’un des modèles d’IA les plus avancés de Chine, ce qui a suscité des inquiétudes aux États-Unis en matière de sécurité nationale.

Nvidia a renouvelé sa demande de licence en juillet et a reçu la garantie qu’elle serait approuvée. Les ventes ont finalement repris, mais seulement après des mois de tergiversations qui reflétaient l’évolution de la position de Washington : en juillet, les contrôles à l’exportation ont été suspendus afin de soutenir les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. En août, l’administration a oscillé entre la menace de bloquer les ventes de produits Nvidia avancés à la Chine et la possibilité d’approuver des versions modifiées.

En septembre, les ventes ont repris, dans des circonstances inhabituelles : à l’avenir, Nvidia reversera au gouvernement américain 15 % de ses revenus générés par la vente de puces en Chine, un accord largement qualifié d’inédit. AMD fera de même.

Le contexte général est le suivant : les contrôles exercés par la Chine sur les exportations de terres rares ont été au centre des négociations commerciales entre Pékin et Washington cet été. Pourquoi est-ce important ? Parce que la fabrication de puces électroniques dépend fortement de minéraux essentiels tels que le germanium et le gallium. Les États-Unis dépendent fortement des importations pour ces deux minéraux essentiels, en particulier de la Chine, compte tenu de son rôle prépondérant en tant que principal producteur et fournisseur de ces deux produits. Selon un résumé sur les matières premières minérales aux États-Unis, aucun gallium primaire (de faible pureté, non raffiné) n’a été extrait sur le territoire américain depuis 1987, et il n’existe aucune réserve gouvernementale de ce minéral. Les États-Unis produisent du germanium, mais il s’agit d’un sous-produit issu de la récupération des minerais de zinc, et non d’un produit primaire, ce qui rend le processus coûteux. Il existe bien un stock stratégique de 5 tonnes de germanium, mais ce chiffre est dérisoire par rapport aux 199 tonnes de production annuelle de germanium déclarées par la Chine. (Remarque : ces chiffres datent malheureusement de 2023, mais ils donnent une image suffisamment claire de la situation.)

La Chine, de son côté, s’appuie sur les puces NVIDIA pour rester compétitive dans la course mondiale à l’IA. Les alternatives nationales sont encore à la traîne en termes de performances, d’efficacité et de fiabilité. L’utilisation du matériel NVIDIA permet donc à la Chine de déployer immédiatement des solutions d’IA de pointe, tandis que son industrie nationale continue de se développer.

Les États-Unis ont ouvertement lié les concessions sur les puces électroniques aux discussions sur les terres rares : en échange d’une augmentation des livraisons de minéraux de terres rares en provenance de Chine, les États-Unis ont accepté de lever les restrictions à l’exportation de logiciels de conception de micropuces, d’éthane et de moteurs à réaction.

L’interaction entre l’accès aux puces électroniques et l’approvisionnement en minéraux illustre un compromis complexe : chaque partie tire parti de ses atouts, les États-Unis de leur savoir-faire en matière de semi-conducteurs, la Chine de sa domination dans le domaine des minéraux rares.

Les deux pays ont déjà tenté de mettre en place des contrôles à l’exportation, avec des résultats mitigés. Des rapports ont révélé que plus d’un milliard de dollars de puces Nvidia avaient déjà atteint la Chine par des canaux alternatifs. Cela a incité les États-Unis à envisager d’intégrer des dispositifs de suivi dans les expéditions de puces IA afin de surveiller d’éventuels détournements.

Malgré les restrictions à l’exportation imposées par la Chine, le germanium et le gallium continuent d’arriver aux États-Unis par des voies commerciales indirectes, probablement via des réexportations depuis des pays où la Chine en autorise l’exportation.

Ces données ont renforcé les doutes quant à la capacité réelle des contrôles à l’exportation à contenir la diffusion des technologies de pointe et ont incité chacun des acteurs à prendre des mesures pour mieux se positionner et réduire leur dépendance les uns envers les autres.

Les États-Unis envisageraient de réaffecter 2 milliards de dollars du CHIPS and Science Act 2022 au financement des minéraux critiques.

Washington a également envisagé de prendre des participations dans le capital des fabricants de puces américains en échange de subventions prévues par le CHIPS and Science Act de 2022, destiné à soutenir la production et la recherche nationales dans ce secteur. Jusqu’à présent, l’administration a indiqué qu’elle convertirait 8,87 milliards de dollars de subventions déjà attribuées à Intel en une participation de 10 % au capital du groupe. Si Intel a confirmé avoir reçu cette aide, les responsables ont précisé que les négociations se poursuivaient, soulignant le manque de clarté entourant le dossier. La Maison-Blanche a nié envisager des prises de participation similaires dans des entreprises comme TSMC ou Micron, mais des responsables ont laissé entendre que d’autres sociétés pourraient encore être concernées.

Les opposants affirment que la propriété publique risque de nuire à la compétitivité mondiale, et certains analystes se demandent si les récentes interventions, notamment l’affirmation de Trump selon laquelle il aurait « sauvé Intel », relèvent davantage du théâtre politique que d’une stratégie industrielle.

Pour ne rien arranger, le département américain du Commerce a annulé une subvention de recherche de 7,4 milliards de dollars signée sous l’administration Biden, ce qui brouille encore davantage le tableau de la politique américaine à long terme en matière de semi-conducteurs.

Les droits de douane constituent également une arme que les États-Unis comptent utiliser : le président Trump a déclaré que les États-Unis imposeraient des droits de douane d’environ 100 % sur les importations de semi-conducteurs, même si les entreprises qui produisent des puces sur le territoire national, ou qui se sont engagées à le faire, en seront exemptées. La société chinoise Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) et Huawei sont susceptibles d’être affectées.

Chine : Gérer les préoccupations liées à Nvidia tout en stimulant la production locale

Pékin, quant à elle, a tenté de mener une stratégie à la fois offensive et défensive.

Selon certaines informations, le groupe de pirates informatiques APT41, lié à la Chine, aurait envoyé un courriel contenant un logiciel malveillant en se faisant passer pour le représentant John Moolenaar, afin de cibler des groupes commerciaux, des cabinets d’avocats et des agences américains dans le but d’obtenir des informations sur les recommandations faites à la Maison Blanche dans le cadre des négociations commerciales controversées. L’ambassade de Chine à Washington a réfuté ces allégations.

Les autorités ont demandé à Nvidia d’expliquer les prétendues failles des puces H20, tandis que les médias d’État sont allés plus loin en avertissant que ces puces n’étaient pas sûres pour un usage domestique. Nvidia a nié ces accusations, soulignant que ses produits ne contenaient aucune porte dérobée.

Le pays intensifie ses efforts pour réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers : il vise à tripler la production nationale de puces IA, tandis que des géants technologiques tels qu’Alibaba dévoilent des alternatives.

D’autres acteurs asiatiques évoluent également dans ce contexte complexe.

En juillet, le ministère du Commerce de Malaisie a annoncé que l’exportation, le transbordement et le transit de puces IA haute performance provenant des États-Unis nécessiteraient désormais un permis commercial, avec effet immédiat.

La Corée du Sud a obtenu des exemptions pour Samsung et SK Hynix concernant les droits de douane de 100 % sur les exportations de semi-conducteurs vers les États-Unis, car ces deux entreprises ont investi aux États-Unis depuis 2022. TSMC, basée à Taïwan (que les États-Unis considèrent comme faisant partie de la Chine), a également réalisé d’importants investissements aux États-Unis. Si elles sont adoptées, ces mesures tarifaires auront des conséquences désastreuses pour les Philippines, car environ 70 % de ses exportations totales proviennent de l’industrie des semi-conducteurs. Plus précisément, 15 % des exportations philippines de semi-conducteurs, soit environ 6 milliards de dollars, sont destinées aux États-Unis.

Cependant, Washington a révoqué le statut d’exportation accélérée de Samsung, SK Hynix, TSMC et Intel, rendant ainsi plus difficile l’expédition d’équipements et de technologies américains de fabrication de puces vers leurs usines de fabrication en Chine. À compter du 31 décembre, les expéditions d’outils de fabrication de puces d’origine américaine vers des installations chinoises nécessiteront des licences d’exportation américaines. Toutefois, le département américain du Commerce évalue actuellement les autorisations annuelles pour les exportations de fournitures de fabrication de puces vers les usines de Samsung et SK Hynix basées en Chine.

Qui a l’avantage?

Les États-Unis sont leaders dans la conception et la production avancée de puces, mais leur avantage repose sur l’accès à des minéraux essentiels contrôlés par la Chine. Pékin domine l’approvisionnement en minéraux, mais reste dépendant des puces haut de gamme étrangères jusqu’à ce que la production nationale d’IA se développe. En résumé, l’avantage des États-Unis est technologiquement supérieur mais fragile, tandis que l’influence de la Chine est immédiate mais limitée. Les États-Unis doivent trouver d’autres sources de germanium et de gallium, ou trouver des substituts (tels que l’inuline et le silicone), tandis que la Chine doit stimuler les fabricants de puces nationaux. La rapidité avec laquelle chaque partie remédiera à ses faiblesses déterminera l’avenir de la domination technologique mondiale. Et cela ne se fera pas du jour au lendemain.

La course mondiale à l’IA: puissances rivales, visions concurrentes

La course mondiale à la domination dans le domaine de l’intelligence artificielle s’intensifie, les pays multipliant les stratégies ambitieuses pour façonner l’avenir de cette technologie. Aux États-Unis, la Maison Blanche a lancé une vaste initiative à travers la publication de son document Winning the Race: America’s AI Action Plan, une stratégie globale visant à consolider la domination américaine dans le domaine de l’IA en encourageant l’innovation open source et en simplifiant les cadres réglementaires. Ce pari sur l’open source marque un tournant dans la politique numérique américaine, cherchant à démocratiser le développement de l’IA pour garder une longueur d’avance sur ses concurrents mondiaux, en particulier la Chine.

Cette orientation politique audacieuse a reçu le soutien des grandes entreprises technologiques, qui ont approuvé les plans de déréglementation de l’IA du président Trump malgré les préoccupations croissantes du public concernant les risques sociétaux. Le plan met notamment l’accent sur les cadres « anti-woke » de l’IA dans les contrats gouvernementaux, ce qui a suscité des débats sur la neutralité idéologique et les implications éthiques des technologies d’IA dans l’administration publique.

Dans toute l’Europe, les pays accélèrent leurs initiatives en matière d’IA. L’Allemagne envisage une offensive dans le domaine de l’IA afin de rattraper son retard dans les technologies essentielles, tandis que le Royaume-Uni vise un secteur technologique d’une valeur de 1 000 milliards de livres sterling grâce à la croissance de l’IA et de la technologie quantique.

Les pays asiatiques placent de plus en plus l’IA au cœur de leurs stratégies économiques et technologiques. La Corée du Sud accorde la priorité à la croissance tirée par l’IA grâce à d’importants investissements dans les infrastructures et le budget. Cette initiative comprend la création d’une « autoroute de l’IA », à commencer par le centre de données IA d’Ulsan, soutenue par des incitations fiscales audacieuses et des réformes réglementaires visant à attirer les investissements du secteur privé. Elle est complétée par un investissement proposé de 100 000 milliards de wons sud-coréens (71 milliards de dollars américains) destiné à accélérer l’innovation en matière d’IA, les semi-conducteurs de nouvelle génération et le développement d’infrastructures IA et de zones d’innovation.

Parallèlement, d’autres pays de la région mènent des initiatives tout aussi ambitieuses : l’Indonésie crée un « fonds souverain pour l’IA » et renforce sa souveraineté numérique et ses talents en matière d’IA ; Singapour a lancé une initiative de 27 milliards de dollars pour stimuler la préparation à l’IA et protéger les emplois ; le Kazakhstan met en place un nouveau siège numérique pour intégrer l’IA dans les services publics, et la Corée du Nord envoie des chercheurs, des stagiaires et des étudiants spécialisés dans l’IA dans des pays tels que la Russie afin de renforcer son secteur technologique national.

Dans toute l’Afrique, les gouvernements et leurs partenaires se tournent vers l’IA comme catalyseur de croissance et de réforme de la gouvernance, les stratégies nationales et les investissements internationaux convergeant pour façonner l’avenir numérique du continent. Le Zimbabwe prévoit de lancer une politique nationale en matière d’IA afin d’accélérer l’adoption de cette technologie. Le Nigéria prépare un cadre national pour guider l’utilisation responsable de l’IA dans les domaines de la gouvernance, de la santé, de l’éducation et de l’agriculture. Le Japon s’est engagé à accorder 5,5 milliards de dollars de prêts et a annoncé un ambitieux programme de formation à l’IA afin de renforcer ses liens économiques avec l’Afrique.

L’Amérique latine, en revanche, continue de rencontrer des difficultés pour rejoindre la course mondiale à l’IA. Selon une étude publiée en juillet 2025 par la Commission économique des Nations unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes, la région accuse un retard par rapport aux économies les plus avancées en matière d’investissements dans l’IA. Ses dépenses ont atteint 2,6 milliards de dollars américains en 2023, soit seulement 1,56 % des investissements mondiaux, alors même que son économie représente près de 6,3 % du PIB mondial. L’étude exhorte l’Amérique latine à accélérer l’adoption de l’IA, en particulier parmi les PME, en renforçant les compétences par l’éducation et la formation, en promouvant des cas d’usage sectoriels et en créant des centres technologiques. Sans ces mesures, la région risque de sous-exploiter le potentiel de l’IA malgré son poids économique significatif.

Dans ce contexte de concurrence accrue, des initiatives de coopération internationale voient également le jour. Le Global AI Governance Action Plan de la Chine, publié quelques jours seulement après le plan américain, plaide pour un modèle de gouvernance de l’IA inclusif, impliquant l’ensemble des parties prenantes. La Chine propose la création d’une organisation internationale de coopération sur l’IA, destinée à aider les pays du Sud global à renforcer leurs capacités, développer un écosystème d’innovation en IA, garantir que les pays en développement bénéficient équitablement des avancées technologiques et favoriser la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable. Cette initiative a récemment reçu le soutien du Kazakhstan. À l’heure actuelle, on ignore encore comment cette nouvelle organisation internationale de coopération sur l’IA interagirait avec le Groupe scientifique international indépendant sur l’IA des Nations unies et le Dialogue mondial sur la gouvernance de l’IA, deux initiatives soutenues par la Chine, dont les modalités opérationnelles ont été précisées à la fin de l’été. La création de ces mécanismes a été officiellement approuvée par les États membres des Nations unies en septembre 2024, dans le cadre du GDC. En août, la résolution A/RES/79/325 de l’Assemblée générale des Nations unies a défini leur mandat et leurs modalités.

Le groupe scientifique, composé de 40 membres, a pour principale mission de « publier des évaluations scientifiques fondées sur des preuves, synthétisant et analysant les recherches existantes relatives aux opportunités, aux risques et aux impacts de l’IA », sous la forme d’un « rapport de synthèse annuel pertinent sur le plan politique mais non prescriptif » qui sera présenté au Dialogue mondial. Le groupe fournira également « des mises à jour sur ses travaux jusqu’à deux fois par an afin de recueillir les points de vue dans le cadre d’un dialogue interactif entre l’assemblée plénière de l’Assemblée générale et les coprésidents du groupe ».

Le Dialogue mondial sur la gouvernance de l’IA, qui réunira les gouvernements et toutes les parties prenantes concernées, servira de plateforme « pour discuter de la coopération internationale, partager les meilleures pratiques et les enseignements tirés, et faciliter des discussions ouvertes, transparentes et inclusives sur la gouvernance de l’IA, afin de permettre à l’IA de contribuer à la mise en œuvre des objectifs de développement durable et de réduire la fracture numérique entre les pays et au sein de ceux-ci ».

Un autre engagement pris lors du PMN concernait la création d’un Fonds mondial pour l’IA afin de renforcer les capacités en matière d’IA pour le développement durable. Le rapport du Secrétaire général des Nations unies sur les options innovantes de financement volontaire pour le renforcement des capacités en matière d’IA (A/79/966), publié en juillet dernier, propose la création d’un Fonds mondial pour l’IA avec un objectif initial de 1 à 3 milliards de dollars américains. Ce fonds aiderait les pays à se préparer à l’IA, en mettant l’accent sur les fondements (calcul, données, compétences) et les catalyseurs (stratégies nationales, coopération). Le financement reposerait sur des contributions volontaires des gouvernements, des organisations philanthropiques, du secteur privé et des banques de développement, avec une gouvernance assurée par un comité directeur, des panels techniques et la participation de multiples parties prenantes. Les options de capitalisation comprennent une petite taxe sur les transactions technologiques, des contributions sous forme d’actifs numériques et un cofinancement avec les banques, ainsi que des outils tels que les obligations IA, l’annulation conditionnelle de la dette et le financement mixte. Une plateforme de coordination est également proposée afin d’harmoniser les bailleurs de fonds, d’améliorer la coordination stratégique et de normaliser le suivi. Le rapport sera examiné par l’Assemblée générale des Nations unies.

Que les années à venir soient marquées par une fragmentation en sphères technologiques concurrentes ou par un cadre de coopération fragile dépendra de la manière dont les États concilieront leurs ambitions nationales et leurs responsabilités mondiales. L’issue de cet équilibre délicat pourrait déterminer non seulement qui sera à la pointe de l’IA, mais aussi comment l’humanité dans son ensemble vivra avec cette technologie.

De la désillusion estivale à la lucidité automnale : dix leçons pour l’IA

Alors que les étudiants retournent en classe et les diplomates à la table des négociations, une question se pose : quelle est la véritable direction prise par l’IA ?

Cet été a marqué un tournant. Le discours dominant sur l’IA, selon lequel « plus c’est grand, mieux c’est », s’est effondré sous son propre poids. Cette histoire a pris fin en août dernier, avec le lancement très médiatisé de GPT-5.0. Les modèles plus grands ne sont pas nécessairement plus intelligents, et les progrès exponentiels ne peuvent être soutenus par la seule force brute.

Cet automne pourrait donc être une saison de clarification. Dans l’analyse qui suit, nous présentons dix enseignements tirés de l’été de la désillusion autour de l’IA, des développements qui façonneront la prochaine phase de l’histoire de l’IA.

1. Équipement : Plus n’est pas nécessairement synonyme de mieux ; l’intelligence artificielle à petite échelle est importante.

L’ascension de Nvidia a incarné la conviction que plus de puissance de calcul garantissait les progrès de l’IA, mais le GPT-5 et de nouvelles études montrent que les rendements diminuent. Les défauts fondamentaux des modèles persistent, ce qui incite à passer des méga-systèmes à du matériel diversifié, à plus petite échelle, adapté à des applications spécifiques.

2. Logiciels : la stratégie open source.

L’intelligence artificielle open source a connu un essor considérable en 2025, sous l’impulsion de la société chinoise DeepSeek et dans le cadre de la stratégie américaine, remettant en question la domination des laboratoires fermés. Grâce à leurs performances élevées et à leur coût réduit, les modèles ouverts se sont rapidement répandus, relançant les débats sur la sécurité et modifiant les rapports de force. Le code ouvert est devenu à la fois un outil d’innovation et une forme de soft power géopolitique.

3. Données : atteindre les limites et se diriger vers la connaissance

L’IA manque de données d’entraînement de haute qualité, ce qui entraîne une transition du texte brut vers vers des formes de savoir structuré. Les entreprises recherchent désormais des experts, adoptent des systèmes de recherche augmentée (retrieval-augmented) et créent des graphes de connaissances pour étayer leurs résultats. Cette évolution soulève des questions de gouvernance autour de la propriété et de l’équité, alors que grandit le risque de voir le savoir collectif accaparé par quelques grandes entreprises.

4. Économie : entre matière première et bulle spéculative

L’IA est à la fois un produit bon marché et une bulle spéculative. Les modèles ouverts et les outils efficaces démocratisent l’accès, tandis que les investissements massifs gonflent les valorisations et risquent de provoquer un effondrement. Le défi consiste à distinguer le battage médiatique de la valeur réelle : soutenir les applications durables tout en évitant les retombées d’un marché en surchauffe.

5. Risques : de la menace existentielle à la réalité

Le débat est passé des menaces existentielles lointaines aux préjudices concrets actuels : préjugés, pertes d’emploi, désinformation et responsabilité. Les prévisions exagérées concernant l’AGI ont perdu leur crédibilité, tandis que les régulateurs et la société civile insistent de plus en plus pour que l’IA soit considérée comme un produit soumis aux lois en vigueur. La gestion des risques actuels renforce la confiance et la stabilité pour l’avenir de l’IA.

6. L’éducation : au cœur de la disruption

L’IA a bouleversé l’enseignement traditionnel en automatisant la rédaction d’essais et les évaluations, créant à la fois une crise et une opportunité. Les écoles doivent passer de l’interdiction de l’IA à une refonte de la pédagogie, en mettant l’accent sur la pensée critique, la créativité et le jugement humain, tout en utilisant l’IA pour personnaliser l’apprentissage et alléger les tâches routinières. La réforme de l’éducation déterminera si les élèves deviendront autonomes grâce à l’IA ou dépendants de celle-ci.

7. Philosophie : De l’éthique à l’épistémologie

Les débats dépassent désormais les simples listes de contrôle sur « l’éthique de l’IA » pour aborder des questions plus profondes liées à la connaissance et à la vérité. Alors que les contenus générés par l’IA façonnent notre cognition, les préoccupations se concentrent sur la manière dont nous acquérons des connaissances, sur qui définit la vérité et sur l’impact de notre dépendance aux algorithmes sur l’action humaine. Ce tournant épistémologique redéfinit l’IA non seulement comme un outil, mais aussi comme une force qui remodèle notre compréhension même du monde.

8. Politique et réglementation : réalisme techno-géopolitique

Les États-Unis, la Chine et l’Union européenne considèrent désormais l’IA comme une infrastructure stratégique, la liant à la sécurité économique et à la puissance mondiale. Washington privilégie la domination et le contrôle de la chaîne d’approvisionnement ; Pékin accélère l’intégration nationale et promeut l’open source à l’étranger ; Bruxelles favorise la souveraineté par l’investissement et la réglementation. Les craintes liées à l’IA générale ont cédé la place à une concurrence pragmatique, où la coopération est menacée mais où le réalisme gagne du terrain.

9. Diplomatie : l’ONU avance lentement mais sûrement

L’ONU s’est imposée comme un acteur incontournable dans la gouvernance de l’IA, adoptant des résolutions qui mettent l’accent sur le renforcement des capacités, le financement et la coopération inclusive. Parmi les propositions figurent la création d’un Fonds mondial pour l’IA, d’un panel scientifique international et d’un dialogue mondial. Bien que le succès dépende de la volonté politique et du financement, l’ONU se forge un rôle de rassembleur légitime et axé sur le développement.

10. Effondrement du récit : du battage médiatique au réalisme

Le battage médiatique autour de l’IA s’essouffle, révélant des promesses exagérées et imposant un retour à la réalité. Les prédictions pessimistes à long terme et les évaluations démesurées cèdent la place à une approche plus raisonnable, axée sur les applications pratiques, les connaissances humaines et l’autonomisation locale. Ce changement de discours, s’il s’accompagne de transparence et de compétences technologiques, pourrait marquer le début d’une ère de l’IA plus réaliste et centrée sur l’humain.

Ce résumé est extrait de l’article du Dr Jovan Kurbalija intitulé « De la désillusion estivale à la clarté automnale : dix leçons pour l’IA ». Lisez l’article complet.

Frontières numériques : comment les intrusions numériques redessinent la géopolitique

Cet été a été marqué par une recrudescence des cyberattaques liées à des groupes soutenus par des États, soulignant à quel point les intrusions numériques sont devenues un élément central de la rivalité géopolitique.

Microsoft est à nouveau au centre d’opérations cybernétiques à haut risque. Une faille dans son logiciel SharePoint a déclenché une vague d’attaques qui s’est rapidement propagée, passant de l’espionnage ciblé à une exploitation plus large. Google et Microsoft ont confirmé que des groupes liés à la Chine figuraient parmi les premiers à agir, mais rapidement, des cybercriminels et d’autres acteurs soutenus par des États se sont joints à eux. Plus de 400 organisations auraient été compromises, faisant de cet incident l’une des violations les plus importantes liées à Microsoft depuis les attaques contre les serveurs Exchange en 2021. L’ampleur même de la violation, qui a compromis des millions d’enregistrements de données personnelles, a démontré le flou qui existe entre l’espionnage, la surveillance de masse et les opérations d’influence stratégique.

Un nouvel avertissement conjoint sur la cybersécurité (CSA) a été publié le 27 août par plus d’une douzaine d’organisations internationales chargées de l’application de la loi, explorant les rouages internes des menaces APT chinoises.

Cet épisode a encore exacerbé les tensions entre Washington et Pékin. Alors que les États-Unis accusaient la Chine d’avoir orchestré des intrusions par l’intermédiaire du groupe Salt Typhoon – une opération qui a permis de siphonner les données de millions d’Américains –, Pékin a rétorqué en affirmant que les États-Unis eux-mêmes avaient exploité une vulnérabilité du serveur Microsoft à des fins offensives. Simultanément, Microsoft a annoncé des restrictions concernant l’accès de la Chine à son système d’alerte précoce cybernétique, signalant ainsi un changement délibéré dans sa manière de gérer la coopération avec la Chine en matière de sécurité.

En Asie, des groupes liés à la Chine ont infiltré les réseaux de télécommunications à travers l’Asie du Sud-Est et ont également ciblé les infrastructures critiques de Singapour, ce qui a conduit à une enquête gouvernementale.

Les opérations liées à la Russie restent parmi les plus perturbatrices, combinant espionnage, sabotage et tactiques hybrides. Aux États-Unis, les tribunaux fédéraux ont confirmé que leurs systèmes avaient été la cible d’une cyberattaque, des rapports suggérant que Moscou en était responsable. Le FBI a averti séparément que des groupes russes continuaient d’explorer les infrastructures critiques en ciblant les dispositifs réseau associés aux systèmes informatiques des infrastructures critiques.

En Europe, la Russie est soupçonnée d’orchestrer des campagnes de sabotage et de pression hybride. Le chef des services de renseignement norvégiens a attribué le sabotage d’un barrage en avril à des pirates informatiques russes, tandis que Bruxelles a signalé un brouillage GPS qui a perturbé le vol de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, également lié à Moscou. Ces incidents suggèrent que les acteurs malveillants sont de plus en plus disposés à recourir à la guerre cybernétique et électronique non seulement contre des cibles militaires, mais aussi contre des infrastructures civiles et des personnalités politiques. L’Italie a été confrontée à sa propre épreuve lorsque des pirates informatiques soupçonnés d’être soutenus par l’État indien ont ciblé des entreprises de défense, ce qui suggère que les puissances moyennes entrent de plus en plus dans l’arène cybernétique soutenue par l’État.

Nulle part ailleurs la fusion entre cyberconflit et conflit cinétique n’est plus évidente qu’en Ukraine. En collectant et en analysant minutieusement les données numériques issues du conflit sur son territoire, l’Ukraine a fourni des informations précieuses à ses alliés. Cette mine d’informations démontre comment la criminalistique numérique peut non seulement contribuer à la défense, mais aussi renforcer les partenariats internationaux et la compréhension dans un monde complexe.

Dans un environnement aussi tendu, des efforts continus sont déployés pour gérer les risques, protéger les systèmes et naviguer dans les réalités diplomatiques complexes de l’ère numérique. Il est intéressant de noter que ces attaques se sont déroulées parallèlement aux négociations du Groupe de travail à composition non limitée (GTCNL) des Nations unies sur la cybersécurité, qui ont abouti à l’adoption du rapport final du groupe. Le GTCNL joue un rôle central dans l’élaboration des règles cybernétiques, en offrant un forum où les États négocient des normes, des principes et des règles de comportement responsable dans le cyberespace. Cependant, à quoi servent les règles si elles ne sont pas mises en œuvre ? Le GTCNL a toujours eu du mal à traduire en pratique des normes non contraignantes : l’une de ces règles, datant de 2015, interdit de laisser des activités criminelles se dérouler à partir du territoire national, mais les cyberattaques de cet été — et, soyons francs, depuis 2015 — prouvent le contraire. Cependant, le mécanisme mondial, qui a été approuvé dans le rapport final, pourrait apporter un changement. Les États auront la possibilité de rédiger et, à terme, d’adopter des recommandations axées sur l’action. Nous verrons comment ils l’utiliseront à l’avenir.

Le GTCNL des Nations unies conclut ses travaux, ouvrant la voie à un mécanisme permanent de cybersécurité

Le GTCNL sur la sécurité des TIC a adopté son rapport final après d’intenses négociations sur le comportement responsable des États dans le cyberespace. Comme toujours, les compromis entre les divers intérêts nationaux, en particulier ceux des grandes puissances, ont conduit à un texte édulcoré. Bien qu’aucun progrès révolutionnaire n’ait été réalisé, il y a tout de même beaucoup à souligner.

Les États ont reconnu les risques internationaux pour la sécurité que représentent les rançongiciels, la cybercriminalité, l’intelligence artificielle, la technologie quantique et les cryptomonnaies. Le document soutient des concepts tels que la sécurité dès la conception et la cryptographie quantique, mais ne contient pas de mesures concrètes. Les outils commerciaux d’intrusion informatique (logiciels espions) ont été signalés comme des menaces pour la paix, bien que les propositions de surveillance aient été abandonnées. Le droit international reste la seule limite à l’utilisation des technologies, principalement dans les contextes de conflit. Les infrastructures critiques (IC), y compris les réseaux de fibre optique et les satellites, ont été mises en avant, les cyberattaques contre les IC étant reconnues comme des menaces.

Le débat central sur les normes a porté sur la question de savoir si le rapport final devait donner la priorité à la mise en œuvre des normes volontaires existantes ou au développement de nouvelles. Les États occidentaux et leurs alliés ont insisté sur l’importance de l’application, appelant à reporter les décisions sur de nouvelles normes au futur mécanisme permanent, tandis que plusieurs pays en développement ont soutenu cette approche tout en soulignant leurs limites de capacités. À l’inverse, un autre groupe de pays a plaidé pour poursuivre les travaux sur de nouvelles normes. Certaines délégations ont cherché une voie médiane, en soutenant l’application tout en laissant la porte ouverte à un développement futur. Parallèlement, la Liste de contrôle volontaire des actions pratiques a reçu un large soutien. En conséquence, le rapport final a atténué le langage concernant de nouvelles normes, tandis que la liste de contrôle a été conservée pour des discussions ultérieures plutôt que pour adoption.

Les États ont convenu de poursuivre les discussions sur l’application du droit international à l’utilisation des TIC par les États dans le futur Mécanisme mondial, confirmant que le droit international, et en particulier la Charte des Nations unies, s’applique dans le cyberespace. Les États ont également reconnu l’importance de l’échange des positions nationales sur l’applicabilité du droit international et ont appelé à un renforcement des efforts de renforcement des capacités dans ce domaine afin de permettre une participation significative de tous les États.

L’accord visant à créer un groupe thématique dédié au renforcement des capacités constitue une avancée significative, car il reconnaît officiellement le renforcement des capacités comme un pilier fondamental. Cependant, des questions importantes, notamment celles liées au financement, restent en suspens. Le Portail mondial de coopération et de renforcement des capacités en matière de sécurité des TIC (GSCCP) géré par les Nations unies sera développé selon un modèle modulaire, étape par étape, et des tables rondes continueront à promouvoir la coordination et l’échange d’informations. Toutefois, les propositions relatives à un fonds volontaire des Nations unies et à un programme de bourses ont été reportées.

La priorité donnée à la mise en œuvre des mesures de confiance (CBM) existantes plutôt qu’à l’adoption de nouvelles s’est affirmée lors de ce dernier cycle de négociations, malgré la pression de certains États pour obtenir des engagements supplémentaires, tels qu’un accès équitable au marché des TIC ou des modèles standardisés. Les propositions ne bénéficiant pas d’un large soutien — comme la CBM de l’Iran sur l’accès au marché des TIC, le modèle du Secrétariat ou l’inclusion de la norme J sur la divulgation des vulnérabilités — ont finalement été écartées ou reportées pour un examen ultérieur.

Les États se sont entendus sur les modalités de fonctionnement du futur Mécanisme mondial ainsi que sur la participation des parties prenantes non gouvernementales. Le Mécanisme mondial tiendra une session plénière de fond chaque année dans le cadre de son cycle biennal ; il mènera également ses travaux au sein de deux groupes thématiques spécialisés — l’un consacré aux défis spécifiques, l’autre au renforcement des capacités — afin de permettre des discussions plus approfondies en appui aux délibérations plénières ; et il organisera une conférence d’examen tous les cinq ans. Les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès de l’ECOSOC pourront être accréditées pour participer aux sessions plénières de fond et aux conférences d’examen du Mécanisme mondial, tandis que les autres parties prenantes devront se soumettre à une procédure d’accréditation fondée sur l’absence d’objection.

Cet été à Genève : développements, événements et points à retenir

Évènement de haut niveau du SMSI+20 2025

Cet été, Genève a accueilli un événement mondial majeur dans le domaine du numérique. Du 7 au 11 juillet 2025, la ville a organisé la réunion de haut niveau du SMSI+20, parallèlement au Sommet mondial « AI for Good ».Les discussions, qui ont duré une semaine, s’inscrivaient dans le cadre des préparatifs de la révision du SMSI+20 par l’Assemblée générale des Nations unies, prévue les 16 et 17 décembre 2025. Cette révision réaffirmera l’engagement international en faveur du processus du SMSI et définira l’orientation stratégique pour les deux prochaines décennies de coopération numérique.

Le résumé du président, publié par le ministre sud-africain des Communications, Solly Malatsi, a souligné le rôle du SMSI en tant que pierre angulaire de la coopération numérique mondiale. Au cours des vingt dernières années, l’architecture du SMSI, ancrée dans le Plan d’action de Genève et l’Agenda de Tunis, a permis d’étendre la connectivité, de responsabiliser les utilisateurs et d’orienter les stratégies nationales et internationales visant à réduire la fracture numérique. Aujourd’hui, plus de 5,5 milliards de personnes (68 % de la population mondiale) sont connectées à Internet, contre moins d’un milliard en 2005. Cependant, 2,6 milliards de personnes restent déconnectées, principalement dans les pays en développement, les pays les moins avancés et les communautés marginalisées, ce qui fait de la connectivité universelle la tâche inachevée la plus urgente.

Certaines réflexions menées à Genève ont porté sur la manière d’adapter la mise en œuvre des lignes d’action du SMSI aux nouvelles réalités : l’essor des technologies de l’IA, de l’informatique quantique et des technologies spatiales ; la persistance de la fracture numérique ; et la mise en œuvre du PMN. Les participants ont largement convenu que les mécanismes existants — le Forum du SMSI, le Forum sur la gouvernance de l’Internet (FGI) et des initiatives telles que « AI for Good » — sont indispensables et idéalement placés pour mettre en œuvre le PMN et traduire ses principes en actions mesurables.

Plusieurs thèmes ont été mis en avant. Premièrement, la nécessité de veiller à ce que la gouvernance numérique suive le rythme des progrès technologiques imprévisibles, tout en préservant les droits humains, la diversité culturelle et linguistique, ainsi que les réalités locales. Deuxièmement, l’importance de l’engagement des jeunes : plus de 280 jeunes ont participé à un programme qui leur était dédié, proposant des rôles de co-responsables, des fonds locaux et un programme permanent du SMSI pour les jeunes. Troisièmement, la reconnaissance du fait que l’inclusion doit aller au-delà de la connectivité pour englober l’accessibilité financière, les compétences numériques et la participation fondée sur les droits.

Les participants ont également souligné que le processus du SMSI devait continuer à associer l’innovation numérique aux objectifs de développement durable, en intégrant les technologies vertes et les solutions intelligentes sur le plan climatique. Des approches éthiques et fondées sur les droits en matière d’IA et d’autres technologies émergentes ont été jugées essentielles, tout comme une coopération internationale renforcée pour lutter contre les menaces liées à la cybersécurité, la désinformation et les préjudices en ligne.

Le résumé du président s’est conclu par un message clair : le SMSI restera la plateforme centrale de promotion de la coopération numérique au-delà de 2025, garantissant la consolidation des acquis des deux dernières décennies tout en s’adaptant aux nouvelles réalités. Il a souligné que la véritable inclusion ne consiste pas seulement à être présent, mais aussi à être entendu. Il est nécessaire d’impliquer ceux qui sont encore exclus, de refléter la diversité des expériences locales et mondiales et de continuer à promouvoir la vision du SMSI d’une société de l’information équitable et centrée sur l’humain au cours des 20 prochaines années.

Nos rapports de session et les analyses de l’IA issues des deux événements sont disponibles sur les pages web dédiées WSIS+20 High-Level Event 2025 et AI for Good Global Summit 2025 de l’Observatoire Digital Watch.

Avant-projet du document final du SMSI+20

Dans la perspective de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies consacrée à l’examen du SMSI+20, prévue les 16 et 17 décembre 2025, les négociations et les consultations se concentrent sur le texte concret de ce qui deviendra le document final du SMSI+20. Ce texte concret, appelé « avant-projet », a été publié le 30 août.

La fracture numérique et l’inclusion occupent une place centrale dans l’avant projet. Si la connectivité s’est développée (95 % de la population mondiale a désormais accès au haut débit et l’utilisation d’Internet est passée de 15 % en 2005 à 67 % en 2025), des écarts importants subsistent. Des disparités persistent entre les pays, les zones urbaines et rurales, les sexes, les personnes handicapées, les populations âgées et les locuteurs de langues minoritaires. Le projet préconise un accès abordable au haut débit, des contenus multilingues locaux, l’alphabétisation numérique et des mécanismes permettant de connecter les personnes non connectées, afin de garantir un accès équitable.

L’économie numérique continue de transformer le commerce, la finance et l’industrie, créant des opportunités pour les petites entreprises et celles dirigées par des femmes, mais risquant également d’aggraver les inégalités en raison de la concentration du pouvoir technologique et de l’automatisation. Dans ce contexte, le projet souligne l’engagement à soutenir le développement des services financiers numériques et invite les parties prenantes à favoriser des « environnements numériques ouverts, équitables, inclusifs et non discriminatoires ».

La durabilité environnementale est un élément essentiel à prendre en considération, car les TIC facilitent la surveillance du changement climatique et la gestion des ressources, mais leur croissance contribue à la demande énergétique, aux émissions et aux déchets électroniques. Le projet met en avant un appel à l’élaboration de normes mondiales de reporting sur les impacts environnementaux, de normes mondiales pour la conception de produits durables et de pratiques d’économie circulaire afin d’aligner l’innovation numérique sur les objectifs environnementaux.

L’avant projet réaffirme les droits de l’Homme, la confiance et la sécurité, ainsi que la gouvernance multipartite de l’Internet comme piliers centraux de l’écosystème numérique. Les droits de l’Homme sont considérés comme le fondement de la coopération numérique, avec des engagements à protéger la liberté d’expression, la vie privée, l’accès à l’information et les droits des femmes, des enfants et d’autres groupes vulnérables. Le renforcement de la confiance et de la sécurité dans l’utilisation des technologies est considéré comme essentiel pour l’innovation et le développement durable, l’accent étant mis sur la protection des utilisateurs contre les menaces telles que les abus et la violence en ligne, les discours haineux et la désinformation, tout en garantissant la protection de la vie privée et la liberté d’expression.

Le projet définit une série de caractéristiques clés (souhaitables) pour l’Internet – ouvert, libre, mondial, interopérable, fiable, sécurisé, stable – et souligne la nécessité d’un débat plus inclusif sur la gouvernance de l’Internet, entre les différents groupes de parties prenantes (gouvernements, secteur privé, société civile, universités et communautés techniques) et entre les pays développés et en développement.

Afin de promouvoir le renforcement des capacités en matière d’IA, le projet propose un programme de recherche des Nations Unies sur l’IA et un programme de bourses pour le renforcement des capacités dans ce domaine, tous deux axés sur les pays en développement. Parallèlement, le projet salue les initiatives en cours telles que le Panel scientifique international indépendant sur l’IA et le Dialogue mondial sur l’IA.

Reconnaissant l’importance cruciale de la coopération mondiale en matière de gouvernance de l’Internet, le projet désigne le Forum sur la gouvernance de l’Internet (FGI) comme un organe permanent des Nations Unies et demande un renforcement du soutien du secrétariat, une amélioration des méthodes de travail et la communication des résultats aux entités et processus des Nations Unies (qui sont ensuite appelés à tenir dûment compte de ces résultats dans leurs travaux). La question longtemps débattue de la viabilité financière du FGI est abordée sous la forme d’une demande adressée au Secrétaire général des Nations Unies afin qu’il fasse des propositions sur le financement futur.

Enfin, le projet examine l’interaction entre le SMSI, le Pacte numérique mondial et le Programme de développement durable à l’horizon 2030, et décrit plusieurs mécanismes permettant de mieux les relier et d’éviter les doubles emplois et les chevauchements. Il s’agit notamment d’une feuille de route conjointe pour la mise en œuvre du SMSI et du PMN, de l’intégration de l’examen et du suivi du PMN dans les mécanismes annuels existants du SMSI (au niveau de la Commission de la science et de la technologie au service du développement et du Conseil économique et social) et d’examens de l’alignement du PMN et du SMSI au niveau de l’Assemblée générale. En ce qui concerne les examens globaux, le projet envisage également un examen combiné de l’Agenda 2030 et des résultats de la feuille de route conjointe de mise en œuvre du SMSI et du PMN en 2030, ainsi qu’un examen du SMSI+30 en 2035.

Perspectives d’avenir

L’avant projet prépare le terrain pour les négociations intenses qui précéderont la réunion de haut niveau de décembre 2025. Les États membres et les autres parties prenantes sont invités à soumettre leurs commentaires jusqu’au 26 septembre. Il reste ensuite à déterminer à quoi ressemblera la deuxième version du document final et quels éléments seront conservés, révisés ou supprimés.

Suivez le processus avec nous sur notre page Web dédiée au SMSI+20, où nous suivrons les développements clés, mettrons en avant les débats émergents et fournirons des analyses d’experts au fur et à mesure que les négociations avanceront.