Rétrospective de juin 2025

Chères lectrices,

Cher lecteurs,

En juin, tous les regards étaient tournés vers le 20e Forum sur la gouvernance de l’Internet (FGI) 2025 à Lillestrøm, en Norvège, où DiploAI a fait sensation en tant que partenaire officiel chargé des comptes rendus, couvrant chaque session grâce à une transcription assistée par intelligence artificielle de pointe, et diffusant des analyses en temps réel via la plateforme dig.watch.

Dans un contexte mondial marqué par des débats sur la gouvernance de l’IA, la souveraineté numérique et la cybersécurité, le forum a ouvert la voie à un dialogue innovant. De la réduction de la fracture numérique à la lutte contre la désinformation liée à l’IA, les tendances observées en juin révèlent un monde à la croisée des chemins, où la technologie façonne la géopolitique, le commerce et les droits de l’Homme.

Rejoignez-nous pour découvrir les développements clés du mois, en mettant en lumière les moments marquants du FGI 2025 et le panorama plus large de la diplomatie numérique.

Quelques faits marquants du mois de juin 2025 dans le domaine du numérique :

- Le FGI 2025 s’ouvre en Norvège : le forum a débuté le 23 juin et rassemble plus de 8 000 parties prenantes afin de définir la gouvernance de l’internet.

- L’UE alloue 145,5 millions d’euros à la cybersécurité – ces fonds sont destinés à la protection des soins de santé et des infrastructures critiques.

- Le bitcoin se maintient au-dessus des 100 000 dollars – la stabilité des cryptomonnaies témoigne de leur adoption croissante dans un contexte de changements réglementaires.

- Le sommet de l’OTAN aborde les cybermenaces – des hacktivistes pro-russes ciblent les infrastructures lors du 76e sommet.

- Le CDH examine les technologies et les droits de l’Homme – les rapports sur l’IA et l’enregistrement numérique des naissances ont été débattus le 26 juin.

- Le Conseil de l’UIT adopte le budget 2026-2027 et met l’accent sur l’inclusion numérique et la diplomatie de l’IA à Genève.

- WhatsApp est interdit sur les appareils de la Chambre des représentants des États-Unis – le service de Meta est restreint pour des raisons de sécurité.

- Un ordinateur quantique en orbite grâce à SpaceX – une avancée photonique laisse entrevoir de futurs changements technologiques.

- L’UE demande un report de la loi sur l’IA, l’industrie invoquant l’absence de cadres réglementaires et l’incertitude juridique.

- Les pays du Sud poussent pour l’inclusion numérique – une session du FGI met l’accent sur la gouvernance pour les personnes vulnérables.

L’analyse et le travail de terrain de Diplo à une époque exceptionnelle

Dans un monde où l’histoire évolue à une vitesse effrénée, le véritable défi n’est pas seulement de suivre le rythme, mais d’en comprendre le sens. Chaque jour apporte son lot d’informations, mais la vision d’ensemble se perd souvent dans le vacarme ambiant. Comment les événements actuels façonnent-ils les tendances à long terme ? Quel est leur impact sur nous en tant qu’individus, communautés, entreprises et même en tant qu’humanité?

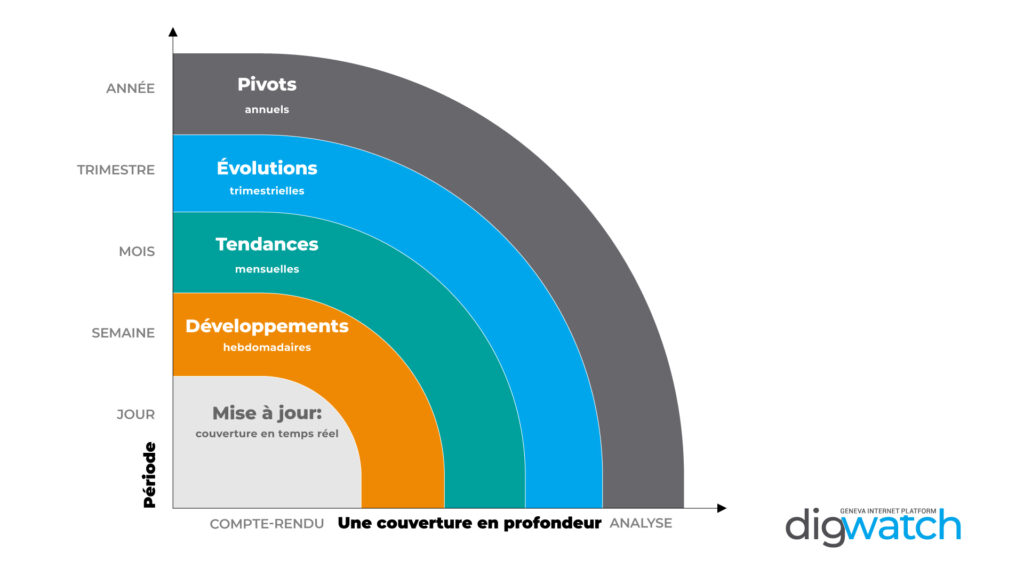

Chez Diplo, nous faisons le lien entre les actualités en temps réel et les analyses plus approfondies. Notre Digital Watch suit de près les développements quotidiens tout en les reliant aux tendances hebdomadaires, mensuelles et annuelles, comme illustré ci-dessous.

De la cybersécurité au commerce électronique en passant par la gouvernance numérique, nous suivons ces changements, des fluctuations quotidiennes aux pivots industriels à long terme.

Dans le numéro mensuel #101 de juin, vous pourrez suivre: TENDANCES en matière d’IA et de technologie | Développements à GENÈVE | Dig.Watch ANALYSE

Les tendances du mois : Juin 2025

Rétrospective du mois de juin : FGI et tendances numériques

Le mois de juin 2025 a été marqué par l’impact retentissant du 20e Forum sur la gouvernance de l’Internet (FGI) 2025, qui s’est tenu du 23 au 27 juin à Lillestrøm, en Norvège, au Nova Spektrum, le plus grand rassemblement des Nations unies jamais organisé dans ce pays. Avec plus de 4 000 participants en personne et en ligne, le forum, intitulé « Construire ensemble la gouvernance numérique », a été ouvert par Chengetai Masango, chef du secrétariat du FGI des Nations unies, et Karianne Oldernes Tung, ministre norvégienne de la Numérisation, qui ont souligné la nécessité d’une vision collaborative pour un internet ouvert et sécurisé dans un contexte de tensions mondiales croissantes. Les principales sessions de la première journée ont porté sur le rôle de l’IA dans l’humanité et la fracture numérique, alors que 2,6 milliards de personnes ne sont toujours pas connectées à Internet. Le Dr Jovan Kurbalija a quant à lui appelé à un renouvellement du mandat du FGI et à un financement innovant avant le SMSI+20, afin de jeter les bases d’une gouvernance inclusive.

Le dialogue s’est intensifié lors de la deuxième journée avec la présentation du système indien Aadhaar (80 millions d’utilisateurs quotidiens) et du système brésilien PIX (5,7 milliards de dollars d’économies). Cependant, les défis en matière de financement sont considérables, et le Dr Kurbalija et Sorina Teleanu ont plaidé en faveur d’une coopération en matière d’IA et d’un engagement parlementaire. Les troisième et quatrième jours ont été consacrés à la diversité culturelle dans la gouvernance de l’IA et au projet d’écologie du savoir, qui a permis de mettre à disposition 19 ans de données du FGI pour les ODD, tandis que la dernière journée a été consacrée à la fragmentation de l’internet au titre de l’article 29C du Pacte mondial pour le numérique (GDC), Marilia Maciel appelant à la recherche économique et Gbenga Sesan soulignant les disparités entre les utilisateurs. Parmi les principales conclusions, citons la promotion de cadres mesurables, la collaboration multipartite soutenue et le rôle central de DiploAI dans la fourniture de rapports en temps réel basés sur l’IA via dig.watch, soulignant ainsi le mois de juin comme un mois crucial pour la politique numérique.

Émergence de cadres de gouvernance de l’IA

Le mois de juin a été marqué par une avancée décisive dans le domaine des cadres de gouvernance de l’IA, qui s’est concrétisée par la convergence des efforts institutionnels, régionaux et de la société civile présentés lors de l’événement dig.watch. Lors du FGI 2025 à Lillestrøm, des sessions telles que l’Examen de haut niveau de la gouvernance de l’IA ont mis en évidence une concentration préoccupante des capacités de calcul dans un petit groupe de pays, appelant à une démocratisation de l’accès aux GPU, à des audits algorithmiques et à une évaluation rigoureuse des modèles afin de lutter contre les taux d’hallucination de 26 % et les résultats biaisés. Parallèlement, le Forum mondial de l’UNESCO sur l’éthique de l’IA a réaffirmé son engagement en faveur de la recommandation de 2021, mettant l’accent sur les droits de l’Homme, la sensibilité au genre, l’alignement des multiples parties prenantes et les résultats en matière de durabilité. Des ateliers du FGI tels que « AI Innovation Responsible Development Ethical Imperatives » ont souligné l’unité éthique mondiale et mis l’accent sur des systèmes publics inclusifs, de l’agriculture à l’éducation, afin de garantir que l’IA serve des objectifs sociaux larges.

Par ailleurs, le Forum ouvert n° 33 du FGI, animé par l’Administration chinoise du cyberespace, a fait écho à la nécessité d’une coopération équitable, insistant sur l’importance de normes réglementaires communes et de garanties d’intérêt public. Des sessions telles que « L’IA à la croisée des chemins entre souveraineté et durabilité » ont approfondi les débats sur la justice environnementale et l’autonomie stratégique, en examinant l’utilisation non durable de l’eau par les centres de données et les vulnérabilités liées aux ressources des infrastructures nationales d’IA.

Au-delà des sommets mondiaux, dig.watch a également souligné la révision par l’AGNU d’un projet de dialogue sur la gouvernance de l’IA le 4 juin, considérée comme une avancée décisive vers une diplomatie scientifique inclusive. Le texte révisé prévoit une gestion équilibrée et la présentation d’un rapport annuel à l’Assemblée générale. Les plateformes de renforcement des capacités en matière d’IA, telles que le forum de l’UNESCO qui s’est tenu les 4 et 5 juin à Paris et les ateliers du Conseil de l’UIT, soulignent la nécessité d’investir dans la formation à la gouvernance et la préparation au déploiement de l’IA dans le secteur public.

La souveraineté à l’ère numérique – Gouvernance des données et obligations légales

Au cœur de l’Europe, le ministère danois de la Numérisation a lancé une migration à l’échelle gouvernementale des produits Microsoft vers LibreOffice et Linux, faisant écho aux efforts parallèles déployés à Copenhague et Aarhus pour renforcer l’autonomie nationale et le contrôle des données sur les plateformes basées aux États-Unis. Non loin derrière, l’État allemand du Schleswig-Holstein a officiellement abandonné Microsoft Teams et Office, invoquant des vulnérabilités géopolitiques et des inégalités en matière de licences, tout en redirigeant le stockage des données vers des infrastructures gérées par l’Allemagne. Ces mesures synchronisées interviennent alors que Lyon, troisième ville de France, est également en train de migrer ses systèmes municipaux vers des solutions open source telles que Nextcloud et PostgreSQL, révélant une vague de souveraineté municipale plus large qui marque le pivotement collectif de l’Europe dans le domaine des technologies de l’information du secteur public.

Parallèlement, l’UE a lancé DNS4EU le 9 juin, établissant un système de résolution de noms de domaine centré sur la confidentialité et conforme au RGPD, géré par un consortium paneuropéen afin de libérer la région des services DNS dominés par les États-Unis et de renforcer l’infrastructure continentale. Au Royaume-Uni, les leaders technologiques réévaluent leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs de cloud américains, la plupart des professionnels de l’informatique soutenant le « rapatriement du cloud » afin de récupérer la souveraineté des données et de préserver l’autonomie stratégique dans le contexte du CLOUD Act.

Lors du FGI 2025 à Lillestrøm, les réseaux communautaires et les plateformes open source sont apparus comme des éléments centraux des discussions sur la souveraineté, mis en évidence lors de quatre sessions quotidiennes qui ont mis en avant les infrastructures gérées par la base afin d’équilibrer les systèmes centralisés et contrôlés par les entreprises.

Cette tendance autarcique s’est reflétée à l’échelle mondiale dans des sessions telles que « L’IA à la croisée des chemins entre souveraineté et durabilité », où les intervenants ont mis en évidence les interdépendances écologiques, telles que les centres de données qui consomment de l’eau, et ont plaidé en faveur d’un « modèle de solidarité numérique » donnant la priorité aux urgences communes des pays du Sud plutôt qu’à la fragmentation motivée par les ressources.

La gouvernance des données est étroitement liée à la justice, comme l’a souligné la troisième journée du FGI 2025, qui a mis l’accent sur la diversité culturelle dans l’IA, avec le projet d’écologie du savoir au service des ODD. « La société civile fait pression pour les droits numériques et la justice dans l’examen SMSI+20 » a exigé la responsabilité, et le rapport technique du CDH (A/HRC/59/32) a abordé l’impact de l’IA sur les droits de l’Homme.

Tensions géopolitiques dans le domaine cybernétique

Le mois de juin a été marqué par une escalade des tensions géopolitiques dans le domaine cyber, avec une convergence d’événements qui a révélé un paysage mondial où les infrastructures numériques sont désormais au cœur des conflits stratégiques.

L’adoption par le Japon, au début du mois, de la loi sur la cyberdéfense a symbolisé un changement de paradigme : la souveraineté cyber nationale fait désormais partie de la politique de défense, ce qui permet de prendre des mesures préventives contre les serveurs hostiles avant qu’ils ne puissent frapper des infrastructures critiques.

De l’autre côté de l’Atlantique, le sommet de l’OTAN a pris un tournant décisif : les États membres ont non seulement convenu d’augmenter leurs budgets de défense à 5 % du PIB, mais ils ont également reconnu officiellement le cyberespionnage et le sabotage par des groupes liés à la Russie comme des menaces de premier plan, ce qui a donné lieu à des exercices conjoints visant à renforcer la cyber-résilience des réseaux alliés.

Dans le mème temps, la recrudescence des opérations hacktivistes liées aux tensions entre l’Iran et Israël a signalé un développement imprévisible des zones de conflit cybernétique. Un résumé du dig.watch sur la cybercriminalité a signalé une forte augmentation des attaques contre les compagnies aériennes et les systèmes gouvernementaux, en particulier dans le contexte de la crise israélo-iranienne.

Au-delà des conflits entre États, les cybermenaces se sont intensifiées au niveau sociétal, des aéroports aux établissements de santé, avec de nouvelles campagnes de logiciels malveillants exploitant des plateformes omniprésentes telles que Zoom pour compromettre les actifs cryptographiques.

Évolution réglementaire des cryptomonnaies

Le mois de juin a été marqué par une évolution rapide de la réglementation et de l’adoption des cryptomonnaies : avancée des mesures réglementaires concrètes, évolutions du marché et acceptation par le grand public. En Europe, le très attendu cadre MiCA s’est rapproché de sa mise en œuvre d’ici 2025, signalant l’intention de l’UE de réglementer les stablecoins, de renforcer la transparence et de protéger les consommateurs. En Corée, une intense activité politique et législative a accompagné un nouveau projet de loi habilitant les entités commerciales à émettre des stablecoins.

De l’autre côté de l’Atlantique, les États-Unis ont connu des développements spectaculaires : le bitcoin a dépassé les 100 000 dollars, soutenu par des signaux politiques et un intérêt institutionnel plus large. Dans le mème temps, les projets de l’Agence fédérale de financement du logement visant à autoriser la détention de cryptomonnaies dans les actifs de réserve hypothécaire, encouragés par la dynamique présidentielle, ont mis en évidence la curiosité croissante des régulateurs au cœur du système financier.

Les régulateurs ont également renforcé la protection des consommateurs et l’application de la loi : au Royaume-Uni, Barclays a bloqué les transactions cryptographiques sur les cartes de crédit en raison des risques pour les consommateurs, tandis qu’à Singapour, la MAS a exigé des entreprises cryptographiques locales qu’elles cessent leurs services de jetons numériques à l’étranger d’ici le 30 juin, sous peine d’amendes et de peines de prison, renforçant ainsi les protocoles KYC et AML.

À ces tendances s’ajoute l’impact considérable de l’informatique quantique sur la sécurité des cryptomonnaies : les experts ont averti que des avancées telles que la puce Majorana de Microsoft pourraient permettre de pirater le Bitcoin d’ici cinq ans, soulignant un défi existentiel imminent pour les blockchains actuelles et appelant à investir de toute urgence dans des systèmes résistants à l’informatique quantique.

Commerce et guerre des puces IA : quand les contrôles à l’export deviennent des remparts pour la cybersécurité et la vie privée

Taïwan a imposé en urgence des contrôles à l’exportation visant TSMC, à la suite de la vente involontaire de “chiplets” à Huawei — un incident qui a poussé Taipei à renforcer la surveillance de tous les transferts de semi-conducteurs avancés. Parallèlement, le mégaprojet Stargate en matière d’IA lancé par les Émirats arabes unis, confronté aux préoccupations de Washington en raison de sa proximité avec des régimes sanctionnés, illustre comment les investissements non occidentaux dans l’intelligence artificielle sont désormais conditionnés au respect de paramètres géopolitiques sensibles.

Réduire la fracture numérique et garantir les droits numériques

Le FGI 2025 à Lillestrøm a débuté par des statistiques qui donnent à réfléchir : 2,6 milliards de personnes restent hors ligne, un chiffre alarmant qui redéfinit la connectivité comme un impératif démocratique et non plus seulement un objectif technique. Des sessions telles que « Closing Digital Divides by Universal Access & Acceptance » (Réduire la fracture numérique grâce à l’accès universel et à l’acceptation) ont réuni des intervenants du Canada, du Kenya et du Pakistan afin d’explorer les obstacles socio-économiques et linguistiques qui entravent l’inclusion (turn0search0). Le cadre ROAMX approuvé par l’UNESCO a été mis en avant pour son rôle dans l’évaluation des politiques numériques sous l’angle des droits, de l’ouverture, de l’accessibilité, de la participation multipartite et des considérations liées au genre et à la durabilité.

Les droits numériques ont occupé une place centrale, portés par la société civile lors du FGI 2025, qui a appelé à davantage de redevabilité dans le processus du SMSI+20. Le Conseil des droits de l’homme (CDH) a, de son côté, mis l’accent sur la protection des groupes marginalisés. Une session intitulée « La société civile s’oppose aux dérives des lois sur la cybersécurité » a dénoncé les abus étatiques, tandis que la déclaration de la Freedom Online Coalition sur l’IA a réaffirmé l’importance des droits fondamentaux — malgré des lacunes persistantes concernant l’usage des logiciels espions dans les pays du Sud.

La diversité linguistique a également occupé le devant de la scène, un groupe du FGI soulignant que la véritable connectivité nécessite une interface dans la langue maternelle, un appel soutenu par des experts de l’ICANN, d’Unicode et des autorités réglementaires de toutes les régions

Sur le plan politique, la publication en juin du « document de référence du SMSI+20 » a mis l’accent sur l’accès équitable, la justice des données, la cybersécurité et l’IA inclusive comme piliers de la coopération numérique mondiale.

Le canton de Genève met en œuvre un droit constitutionnel à l’intégrité numérique, se plongeant dans les normes opérationnelles en matière de protection des données et de lutte contre la surveillance, un banc d’essai expérimental à la frontière des droits numériques en Europe.

Parallèlement, une table ronde du FGI sur le thème « Click with Care » a regroupé les questions de la sécurité des enfants, de l’impact des algorithmes et des discours de haine dans un discours unifié sur les droits numériques, incitant les parlementaires à réclamer des lois sur la responsabilité des plateformes et une conception centrée sur l’humain.

Les tendances de juin 2025, des perspectives du FGI 2025 aux changements mondiaux, façonnent notre avenir numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur dig.watch!

Juin 2025 à Genève

En juin, Genève a réaffirmé sa position de centre névralgique mondial de la politique numérique, en proposant un riche programme d’événements, de sommets et d’initiatives multilatérales qui ont défini l’avenir de la gouvernance numérique.

Le mois a débuté avec le Giga School Connectivity Forum, qui s’est tenu le 5 juin au Campus Biotech et a réuni des acteurs de différents secteurs, notamment des représentants du gouvernement, du monde universitaire et des télécommunications, afin d’analyser les défis à relever pour parvenir à un accès universel à Internet dans les écoles d’ici 2030, en soulignant l’urgence de combler les fractures éducatives et numériques. Peu après, le rapport final de la réunion de haut niveau SMSI+20, qui s’est tenue le 10 juin à Genève et a réuni des diplomates, des responsables des Nations unies et des technologues afin de définir les priorités pour l’examen de l’Assemblée générale des Nations unies en décembre 2025, sur des questions telles que l’inclusion numérique, la cybersécurité et les cadres inclusifs pour l’IA, a consolidé le rôle de la ville dans l’élaboration des normes numériques mondiales.

À la mi-juin, la session du Conseil de l’UIT (17-27 juin) s’est réunie à nouveau au siège de l’UIT. L’atelier « AI in Action » et les discussions sur le Giga Connectivity Centre, lancé en partenariat avec l’UNICEF et l’Espagne au Campus Biotech, ont mis en évidence la manière dont l’IA et la connectivité sont intégrées dans l’agenda institutionnel de Genève. Parallèlement, le 9 juin, l’initiative DNS4EU a retenu l’attention. Bien qu’il s’agisse d’un projet distinct, son lancement souligne l’alignement de Genève sur les objectifs européens en matière de souveraineté des infrastructures.

Genève accueille également la 59e session du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, qui a lieu du 16 juin au 11 juillet. Outre les questions traditionnelles relatives aux droits, les délégués ont abordé les préoccupations liées à l’ère numérique : l’impact de l’IA sur la liberté d’expression, la surveillance et les droits des populations vulnérables. Bien qu’aucune résolution spécifique au numérique n’ait encore été présentée, la session a réaffirmé que le Conseil considère les droits numériques dans le cadre plus large des droits de l’Homme, ouvrant ainsi la voie à un engagement plus profond sur la confidentialité en ligne, la désinformation et l’inclusion numérique dans les prochains examens mondiaux.

Du 19 au 30 juin, la Geneva Internet Law Summer School a accueilli des universitaires du monde entier pour débattre de questions allant de la protection des données à la neutralité du net, soulignant ainsi le statut de Genève en tant que laboratoire pour la politique juridique numérique. Parallèlement, l’organisation ARTICLE 19, basée à Genève, a animé une session marquante exigeant que les droits numériques et l’équité soient au cœur des résultats du SMSI+20, présentant l’inclusion numérique comme une question indissociable des droits humains.

Coup d’oeil : Les développements qui font des vagues en juin

Le mois de juin 2025 a été marqué par des développements notables en matière de gouvernance de l’IA, de cybersécurité et de politique numérique mondiale. Voici un aperçu de ce qui s’est passé au cours du mois dernier:

TECHNOLOGIE

Le fabricant chinois de puces Loongson a dévoilé de nouveaux processeurs pour serveurs qu’il prétend comparables aux processeurs Ice Lake 2021 d’Intel, marquant ainsi une avancée dans la quête d’autonomie technologique du pays.

L’Afrique est largement à la traîne dans la course mondiale au développement de l’IA, selon un nouveau rapport de l’université d’Oxford.

Une avancée révolutionnaire a eu lieu dans l’exploration spatiale. Le premier ordinateur quantique photonique au monde a été mis en orbite avec succès à bord de la mission Transporter 14 de SpaceX.

Le département américain de la Défense a attribué à OpenAI un contrat de 200 millions de dollars pour développer des prototypes d’outils d’IA générative à usage militaire.

Les récentes avancées en matière d’informatique quantique ont ravivé les craintes concernant la sécurité à long terme du Bitcoin (BTC).

Un dispositif quantique de petite taille, développé par des chercheurs de l’Université de Vienne, a surpassé les algorithmes avancés d’apprentissage automatique classique, y compris certains utilisés dans les systèmes d’IA actuels, en utilisant seulement deux photons et une puce en verre.

Orange Business et Toshiba Europe ont lancé à Paris le premier service commercial de réseau quantique sécurisé en France.

Des physiciens de l’université d’Oxford ont réalisé une première mondiale dans le domaine de l’informatique quantique en établissant un nouveau record de précision pour le fonctionnement d’un qubit unique.

Oxford Quantum Circuits (OQC) a dévoilé son projet de développer d’ici 2034 un ordinateur quantique résistant aux pannes de 50 000 qubits, en utilisant sa technologie supraconductrice « Dimon » exclusive.

Des scientifiques chinois ont créé le premier système au monde basé sur l’IA capable d’identifier les ogives nucléaires réelles parmi les leurres, marquant ainsi une étape importante dans la vérification du contrôle des armements.

GOUVERNANCE

La nouvelle Stratégie numérique internationale de l’UE pour 2025 (publiée le 5 juin 2025) s’éloigne de la diplomatie numérique de l’UE, fondée sur ses valeurs, pour adopter une approche davantage axée sur la géopolitique, la sécurité et la concurrence.

Le Sénat américain a adopté la loi GENIUS, premier projet de loi établissant un cadre fédéral pour la réglementation des stablecoins adossés au dollar.

Le Vietnam a officiellement légalisé les cryptoactifs dans le cadre d’une loi historique sur les technologies numériques adoptée par l’Assemblée nationale le 14 juin.

INFRASTRUCTURE

Les politiques de défense et de sécurité en constante évolution du gouvernement britannique visent à combler les lacunes juridiques révélées par les menaces modernes telles que les cyberattaques et le sabotage des câbles sous-marins.

Les projets de création d’un vaste centre de données sur l’IA aux Émirats arabes unis ont suscité des inquiétudes en matière de sécurité à Washington en raison des liens étroits que ce pays entretient avec la Chine.

JURIDIQUE

Le ministère danois de la Culture a présenté un projet de loi visant à protéger les images et les voix des citoyens dans le cadre de la législation nationale sur le droit d’auteur.

Le président américain Donald Trump a annoncé une prolongation de 90 jours accordée à ByteDance, la maison mère chinoise de TikTok, pour trouver un acquéreur américain, reportant ainsi l’interdiction nationale de la populaire application de partage de vidéos.

OpenAI tenterait de réduire le contrôle exclusif de Microsoft sur l’hébergement de ses modèles d’IA, ce qui témoigne de tensions croissantes entre les deux entreprises.

Un juge fédéral de New York a ordonné à l’Office of Personnel Management (OPM) des États-Unis de cesser de partager des données personnelles sensibles avec les agents du Department of Government Efficiency (DOGE).

La Commission européenne a infligé une amende de 329 millions d’euros à la société berlinoise Delivery Hero et à sa filiale espagnole Glovo pour avoir participé à ce qu’elle a décrit comme un cartel sur le marché de la livraison de repas en ligne.

ECONOMIE

Le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, a révélé avoir eu une conversation avec le PDG de Microsoft, Satya Nadella, lundi afin de discuter de l’avenir de leur partenariat.

Le fondateur de SoftBank, Masayoshi Son, envisage ce qui pourrait devenir son projet le plus audacieux à ce jour : un parc industriel dédié à l’IA et à la robotique d’une valeur de 1 000 milliards de dollars en Arizona.

Le cours du Bitcoin s’est effondré à la mi-juin en raison de l’aggravation des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

OKX a étendu sa présence en Europe en lançant des bourses centralisées parfaitement conformes en Allemagne et en Pologne.

Taïwan a officiellement interdit l’exportation de puces et de micro-puces vers les entreprises chinoises Huawei et SMIC, rejoignant ainsi les États-Unis dans le renforcement des restrictions sur les transferts de semi-conducteurs de pointe.

Amazon va investir 20 milliards de dollars australiens pour développer son infrastructure de centres de données en Australie, en utilisant l’énergie solaire et éolienne à la place des sources d’énergie traditionnelles.

SÉCURITÉ

Une attaque par rançongiciel lancée contre l’ONG suisse Radix a entraîné le vol et la publication en ligne de données gouvernementales sensibles.

Le conflit entre l’Iran et Israël s’est désormais étendu au cyberespace, où des groupes de pirates informatiques rivaux lancent des séries d’attaques à caractère politique.

La société chinoise d’IA DeepSeek gagne du terrain sur les marchés mondiaux malgré les préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale.

Le Centre national de cybersécurité (NCSC) a publié de nouvelles directives pour aider les organisations à se conformer aux exigences de la prochaine directive européenne sur la sécurité des réseaux et de l’information (NIS2).

Une coalition d’agences de cybersécurité, dont la NSA, le FBI et la CISA, a publié des directives communes pour aider les organisations à protéger leurs systèmes d’IA contre les nouvelles menaces en matière de sécurité des données.

Dans un geste audacieux soulignant les préoccupations croissantes concernant la souveraineté numérique, l’État allemand du Schleswig-Holstein rompt ses liens avec Microsoft.

Avant la décision officielle du gouvernement danois, les villes de Copenhague et d’Aarhus avaient déjà annoncé leur intention de réduire leur dépendance à l’égard des logiciels et des services cloud de Microsoft.

Le Conseil de l’UE et le Parlement européen sont parvenus à un accord politique visant à renforcer l’application transfrontalière du règlement général sur la protection des données (RGPD).

L’une des plus importantes fuites de données de connexion jamais enregistrées a été découverte, exposant plus de 16 milliards d’enregistrements provenant de services largement utilisés, tels que Facebook, Google, Telegram et GitHub.

Une cyberattaque viserait la banque iranienne Bank Sepah, qui aurait été perpétrée par le groupe de hacktivistes Predatory Sparrow.

Plus de 20 000 adresses IP et domaines liés à des logiciels malveillants destinés à voler des données ont été neutralisés lors de l’opération Secure, une répression coordonnée de lutte contre la cybercriminalité menée par INTERPOL entre janvier et avril 2025.

Le FBI a lancé une alerte concernant la résurgence de BADBOX 2.0, un programme malveillant dangereux qui infecte des millions d’appareils électroniques grand public dans le monde entier.

Le président américain Donald J. Trump a signé un nouveau décret visant à modifier les politiques fédérales existantes en matière de cybersécurité.

Le Parlement japonais a adopté une nouvelle loi autorisant des mesures actives de cyberdéfense, permettant aux autorités de surveiller légalement les données de communication en temps de paix et de neutraliser les serveurs étrangers en cas de cyberattaques.

DÉVELOPPEMENT

L’OTAN examine actuellement des suggestions visant à élargir la couverture des dépenses liées à la défense afin d’aider les États membres à atteindre l’objectif proposé de 5 % du PIB.

SOCIO-CULTUREL

La plateforme de réseaux sociaux X a mis à jour son contrat de licence pour les développeurs afin d’interdire l’utilisation de son contenu pour le développement de grands modèles linguistiques.

L’Autorité des services financiers du Royaume-Uni (FCA) a pris des mesures contre des influenceurs financiers non autorisés dans le cadre d’une opération internationale coordonnée, aboutissant à trois arrestations.

Wikipédia a suspendu un essai controversé de synthèses d’articles générées par l’IA suite à de violentes réactions de sa communauté de rédacteurs bénévoles.

TikTok a interdit à l’échelle mondiale le hashtag « SkinnyTok » après avoir subi des pressions du gouvernement français, qui accusait la plateforme de promouvoir des habitudes alimentaires néfastes chez les jeunes utilisateurs.

Pour plus d’informations sur la cybersécurité, les politiques numériques, la gouvernance de l’IA et d’autres sujets connexes, veuillez consulter le site diplomacy.edu.

dig.watch Analyses

Faire progresser la triade suisse de l’IA : l’entrepreneuriat zurichois, la gouvernance genevoise et la subsidiarité communautaire

La Suisse a la capacité de se démarquer dans la course mondiale à l’IA en combinant trois atouts : l’esprit d’entreprise innovant de Zurich, la gouvernance responsable de Genève et la subsidiarité communautaire.

La « Swiss AI Trinity » peut aller au-delà de la technologie en réinventant un contrat social national pour l’ère de l’IA, fermement ancré dans ses valeurs. La transformation de la Suisse en matière d’IA évolue sans cesse alors que le monde technologique est en pleine mutation. Tandis que les États-Unis incitent à une croissance technologique sans entraves et que la rivalité entre les États-Unis et la Chine s’intensifie, ressemblant à une course à l’armement dans le domaine de l’IA, l’UE et les nations du monde entier cherchent leurs propres stratégies. L’incertitude grandit parallèlement à l’inquiétude croissante concernant l’impact de l’IA, qu’il s’agisse de l’emploi, de l’économie, de l’éducation ou des médias.

Dans cet environnement en pleine mutation, la Suisse dispose d’une occasion unique de se forger une approche inédite en matière de développement de l’IA de pointe, ancrée dans la subsidiarité, l’apprentissage et les traditions nationales.

Le temps presse, mais le moment est propice pour la Suisse :

L’IA est banalisée : le retard pris par la Suisse dans le développement des LLM n’est plus un désavantage. De nouveaux LLM apparaissent chaque jour, les modèles open source facilitent la reconversion et les agents IA peuvent être créés en quelques minutes. Le succès dépend désormais des données, des connaissances et des utilisations de l’IA, et non plus uniquement du matériel ou des algorithmes. La clé réside dans le lien entre l’intelligence artificielle et l’intelligence humaine, domaine dans lequel la Suisse peut exceller grâce à son solide modèle d’éducation et d’apprentissage.

Recul de la réglementation de l’IA : après une course effrénée à la réglementation ces dernières années, une approche plus équilibrée privilégie désormais les risques à court terme (emplois, éducation) plutôt que les menaces existentielles à long terme. L’administration Trump a déjà ralenti la dynamique réglementaire aux États-Unis, tandis que l’UE réévalue certaines parties de sa loi sur l’IA concernant les modèles génératifs. La prudence de la Suisse en matière de réglementation est devenue un avantage. Une nouvelle réglementation de l’IA pourrait être adoptée à mesure que la technologie mûrit et que les véritables problèmes politiques à réglementer se cristallisent.

Dans ce contexte, la « triade suisse de l’IA » propose une stratégie en trois volets :

- Zurich : un pôle d’innovation du secteur privé ;

- Genève : un vivier pour la gouvernance mondiale et la normalisation ;

- Les cantons, les villes et les communes suisses : le respect de la subsidiarité pour favoriser un développement inclusif et ascendant de l’IA.

Chaque pilier s’appuie sur les atouts existants tout en répondant au besoin urgent de repenser les modèles économiques, la gouvernance et les contrats sociaux à l’ère de l’IA.

Zurich : dynamiser les entreprises et l’innovation

Alors que les technologies de pointe semblent souvent concentrées dans d’immenses centres de données et des entreprises pesant plusieurs milliards de dollars, DeepSeek illustre parfaitement comment des avancées révolutionnaires peuvent voir le jour dans des laboratoires modestes et d’avant-garde. Zurich est idéalement placée pour tirer parti de ces deux approches.

- Écosystème de classe mondiale : l’ETH Zurich, classée parmi les meilleures universités au monde, ainsi que les centres de R&D de Microsoft, Google et d’autres entreprises, fournissent les talents, l’excellence en matière de recherche et l’esprit d’entreprise nécessaires pour maintenir la Suisse à la pointe de l’IA.

- Une portée mondiale et des perspectives diverses : les partenariats doivent s’étendre au-delà de la Silicon Valley. L’implication des acteurs technologiques chinois et indiens favorise la concurrence, stimule la créativité et atténue la dépendance excessive à l’égard des chaînes d’approvisionnement occidentales.

- Des liens plus étroits entre le monde universitaire et l’industrie : une collaboration plus approfondie entre l’ETH et les leaders du secteur privé accélérera les initiatives. Les percées dans les domaines de la santé, des technologies climatiques et au-delà apparaissent lorsque la recherche de pointe rencontre les applications concrètes.

Zurich n’est donc pas seulement un centre financier mondial, c’est également un modèle en matière d’IA responsable et avant tout centrée sur l’humain.

Genève : forger une gouvernance et des normes mondiales

Alors que Zurich stimule l’innovation, Genève peut façonner une gouvernance mondiale équilibrée de l’IA, une course qui s’intensifie face aux initiatives concurrentes du Golfe et des pôles technologiques émergents. Genève doit agir de manière décisive :

- Transformer la frénésie en actions concrètes : les pays ont besoin de toute urgence d’outils pragmatiques basés sur l’IA pour lutter contre les pandémies, les risques environnementaux et garantir une éducation équitable. Les organismes basés à Genève devraient donner la priorité à des solutions concrètes, afin de dissiper la perception de l’IA comme un concept abstrait et fantaisiste.

- Intégrer l’IA : il est essentiel de considérer l’IA comme partie intégrante de la santé, du commerce et des droits du travail. À mesure que l’IA devient une nécessité universelle, les institutions de Genève doivent intégrer la politique numérique dans toutes les négociations mondiales importantes.

- Moderniser les organisations internationales : la gestion obsolète et trop centralisée des organisations internationales manque de souplesse pour s’adapter à l’évolution rapide de l’IA. L’intégration de services de traduction IA, de rapports automatisés et d’outils similaires renforcera la transparence, l’efficacité et la collaboration.

- Définir des normes là où les traités font défaut : en l’absence d’accords internationaux solides, les normes techniques garantissent l’interopérabilité. L’expertise de Genève en matière de normalisation lui permet d’être à la pointe dans les domaines de l’IA appliquée à la santé, du commerce numérique et des données environnementales.

En acceptant ce rôle, Genève peut s’engager à ce que les instances multilatérales orientent l’éthique de l’IA dans un monde en pleine mutation.

Communautés et cantons : l’inclusion par la subsidiarité

Le principal avantage de la Suisse en matière d’IA réside dans la subsidiarité, c’est-à-dire le principe de la prise de décision au niveau local. La répartition du développement de l’IA entre les cantons et les communes garantit que l’innovation répond aux besoins réels, tient compte des contextes locaux et ne laisse personne de côté. Les principales activités sont les suivantes :

- Programme « AI for All » : offrir des subventions modestes aux citoyens et aux petites entreprises pour développer des agents IA, démocratiser l’accès aux outils et catalyser des solutions ancrées dans les besoins locaux.

- Formation et apprentissage en IA : développer l’apprentissage de l’IA, en s’appuyant sur la longue tradition suisse de formation professionnelle ; intégrer l’enseignement de l’IA de l’école primaire à l’université.

- Bibliothèques et laboratoires locaux d’IA : reconvertir les bibliothèques, les centres communautaires et les bureaux de poste en centres de connaissances sur l’IA. L’application de l’apprentissage automatique à des défis hyperlocaux – agriculture, tourisme, santé – peut donner aux communautés les moyens de devenir des créateurs actifs d’innovations en matière d’IA.

Un appel à l’action : la Suisse doit prendre les devants

La Suisse se trouve à une période charnière. La synergie de Zurich, Genève et ses cantons peut favoriser un avenir de l’IA à la pointe de la technologie, mais aussi équitable, transparent et profondément helvétique.

En adoptant cette approche « Triade IA » , la Suisse peut montrer au monde entier comment adopter les technologies de pointe sans sacrifier les valeurs sociétales.

Mesures concrètes pour aller de l’avant :

- Développer les apprentissages en IA dans le cadre de la tradition professionnelle suisse.

- Lancer un programme national de renforcement des capacités en IA pour les citoyens et les entreprises.

- Adapter les programmes scolaires et universitaires afin de favoriser la créativité, à mesure que l’IA automatise des tâches telles que la rédaction de dissertations.

- Réaffecter les bibliothèques et les bureaux de poste en centres de connaissances communautaires.

- Donner la priorité aux principes de l’« IA pour tous » dans les projets publics, les marchés publics et les subventions à tous les niveaux gouvernementaux.

L’approche suisse « Triade IA » peut démocratiser l’IA, favoriser l’innovation locale et stimuler une croissance inclusive à partir de la base. Les outils, les talents et la tradition sont en place. Il est temps d’agir.

Pour plus d’informations sur ces sujets, veuillez consulter le site diplomacy.edu.

Vous souhaitez en savoir plus sur l’IA, les technologies et la diplomatie numérique ? Si oui, Interrogez notre Chatbot Diplo!

Analyse de l’héritage du GTCNL : réussites, échecs et travaux inachevés

Le GTCNL sur la cybersécurité (2019-2025) a façonné les débats mondiaux sur la sécurité numérique, mais a-t-il tenu ses promesses ? Des experts externes évaluent son impact durable, tandis que notre équipe, qui a suivi le processus depuis le début, analyse les étapes majeures et les occasions manquées. Ensemble, ces perspectives révèlent ce que l’avenir réserve à la gouvernance cybernétique dans un monde fragmenté.

Qu’est ce que le GTCNL ?

Les groupes de travail ouverts (GTCNL) sont un système présent au sein des Nations unies généralement considéré comme le plus ouvert. Cela signifie que tous les États membres et observateurs des Nations unies, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales dotées d’un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) peuvent assister aux réunions publiques du groupe de travail. Cependant, les décisions sont prises par les États membres des Nations unies. Il existe différents GTCNL au sein des Nations unies. Nous nous intéressons ici à celui qui traite de la cybersécurité.

Que fait le GTCNL sur la cybersécurité ? En termes simples, il s’efforce de trouver un terrain d’entente sur ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas dans le cyberespace, et sur la manière de garantir le respect de ces règles. Dans le langage des Nations unies, le GTNCL du cyberespace a été chargé de « continuer à élaborer les règles, normes et principes de comportement responsable des États, de discuter des moyens de leur mise en œuvre et d’étudier la possibilité d’établir un dialogue institutionnel régulier avec une large participation sous les auspices des Nations unies ».

Comment le GTCNL était-il organisé ? Le Groupe de travail a été organisé autour d’une session organisationnelle qui a examiné les procédures et le mode de fonctionnement, ainsi que des sessions de fond consacrées à la question, complétées par des réunions intersessions et des assemblées publiques. Le Groupe de travail a tenu dix sessions de fond au cours de son mandat de cinq ans, la onzième et dernière session étant prévue en juillet 2025, lors de laquelle le groupe adoptera son rapport final.

Le GTCNL vu par des experts : réalisations, lacunes et objectifs futurs

Alors que le processus du GTCNL 2019-2025 touche à sa fin, nous avons discuté avec des experts en cybersécurité afin de réfléchir à son impact et d’envisager l’avenir. Leurs réflexions portent sur quatre questions clés :

- Les contributions les plus substantielles et les lacunes du GTCNL en matière de sécurité mondiale des TIC

- Les priorités pour les futurs dialogues sur le comportement responsable des États dans le cyberespace

- La faisabilité d’un consensus sur un mécanisme multilatéral permanent

- La pertinence potentielle d’un tel mécanisme dans le climat géopolitique actuel, marqué par des divisions

Leurs points de vue éclairent les résultats obtenus par le GTCNL et les défis qui restent à relever en matière de gouvernance internationale du cyberespace.

Outre des experts externes en cybersécurité, nous avons demandé à notre propre équipe, qui suit le processus du GTCNL depuis sa création, de partager son analyse. Elle met en évidence les principales réalisations de ces cinq dernières années, identifie les lacunes dans les discussions et formule des prévisions sur l’orientation que pourraient prendre les débats lors de la session finale et au-delà.

Lisez l’intégralité des commentaires des experts sur notre page web dédiée.

Souhaitez-vous en savoir plus sur l’IA, les technologies et la diplomatie numérique ? Si oui, interrogez notre chatbot Diplo!

Les cryptomonnaies « mème » : gains rapides ou jeu de hasard?

Jeu numérique à haut risque, les « jetons crypto » brouillent la frontière entre divertissement viral et risque financier dans le domaine le plus sauvage de la cryptomonnaie.

Les cryptomonnaies « mème » ont connu une explosion sur le marché des cryptomonnaies, attirant les investisseurs avec la promesse de profits rapides et un engouement viral. Ces jetons numériques, souvent inspirés de mèmes Internet et de la culture pop, comme Dogecoin, Pepe, Dogwifhat et, plus récemment, Trump coin, n’ont généralement pas d’utilité claire. Leur valeur dépend principalement du buzz sur les réseaux sociaux, du soutien d’influenceurs et de l’enthousiasme de la communauté. En 2025, les cryptomonnaies « mème » restent une tendance controversée mais dominante dans le domaine du trading de cryptomonnaies.

Viral mais vulnérable : l’essor des cryptomonnaies « mème »

Les cryptomonnaies « mème » sont généralement créées à des fins humoristiques, pour susciter l’engagement social ou pour surfer sur les tendances virales sur Internet, plutôt que pour résoudre des problèmes concrets. Malgré cela, elles sont largement connues pour leur popularité et leur attrait massif en ligne. De nombreux investisseurs sont séduits par les cryptomonnaies « mème » en raison de leur potentiel de rendements rapides et importants.

Par exemple, les mème coins sur le thème de Trump ont connu une croissance explosive au début de l’année 2024, le MAGA mème coin (TRUMP) dépassant brièvement les 500 millions de dollars de capitalisation boursière, bien qu’il n’offre aucune utilité réelle et soit largement porté par l’engouement politique et le buzz des réseaux sociaux.

Les rapports d’analyse indiquent qu’en 2024, entre 40 000 et 50 000 nouveaux jetons mème ont été lancés chaque jour, ce chiffre pouvant atteindre 100 000 lors de pics viraux. Solana arrive en tête de la liste des blockchains pour l’activité des mème coins, générant entre 17 000 et 20 000 nouveaux jetons chaque jour.

Le rapport « State of Memecoin 2024 » de Chainplay a révélé que plus de la moitié (55,24 %) des jetons mème analysés étaient classés comme « malveillants ».

Derrière les mème coins : le vrai danger des arnaques

Derrière leur humour et leur attrait viral, les cryptomonnaies « mème » cachent souvent de sérieux risques structurels. Beaucoup sont lancées par des développeurs peu ou pas responsables, et la plupart fonctionnent avec des réserves de liquidités centralisées contrôlées par un petit nombre de portefeuilles. Ce système permet aux créateurs ou aux premiers détenteurs de retirer des liquidités ou de vendre de grandes quantités de jetons sans avertir, ce qui entraîne des effondrements de prix dévastateurs, communément appelés « rug pulls ». (escroquerie au retrait)

Les données sur la chaîne révèlent régulièrement qu’une poignée de portefeuilles contrôlent la grande majorité de l’offre des jetons mème nouvellement lancés, ce qui facilite la manipulation du marché et rend la confiance presque impossible. Ces jetons sont rarement audités, manquent de transparence et n’ont souvent pas de feuille de route claire ni d’utilité à long terme, ce qui expose fortement les investisseurs particuliers.

La combinaison d’une demande alimentée par le battage médiatique et d’une tokenomique opaque fait des jetons mème un terrain favorable à la fraude et à la manipulation, ce qui érode encore davantage la confiance du public dans l’écosystème cryptographique au sens large.

Le jeu déguisé en investissement : la montée d’adrénaline des cryptomonnaies « mème »

Les cryptomonnaies mème exploitent un état d’esprit qui s’apparente davantage au jeu qu’à l’investissement traditionnel. Toute la culture qui les entoure se nourrit d’une spéculation alimentée par l’adrénaline, où chaque hausse de prix donne l’impression de remporter le jackpot et chaque baisse déclenche des montagnes russes émotionnelles à haut risque. Connue sous le nom de « culture degen », (culture assumée de la prise de risque extrême) les traders recherchent des gains rapides, poussés par la peur de passer à côté (FOMO), le battage médiatique et la portée explosive des réseaux sociaux.

Cette mentalité en quête de sensations fortes transforme le trading de mème coins en un jeu de hasard. Les investisseurs prennent souvent des décisions impulsives basées sur le battage médiatique plutôt que sur les fondamentaux, dans l’espoir de profiter d’une hausse soudaine avant le crash inévitable.

Tout est question d’impulsion. Les fluctuations volatiles créent un cycle addictif : l’excitation des gains rapides attire les traders, malgré le risque constant de tout perdre.

Alors que les initiés et les grands détenteurs planifient stratégiquement leurs mouvements pour encaisser le plus possible, la plupart des investisseurs particuliers subissent des pertes, un peu comme des joueurs dans un casino. Le marché des cryptomonnaies mème fonctionne donc moins comme un domaine d’investissement stable que comme un environnement de jeu à haut risque où la chance et le timing l’emportent souvent sur les connaissances et la stratégie.

Peut-on vraiment gagner de l’argent avec les mème coins ? Oui, mais à quel prix…

Bien que certains investisseurs aient réalisé des profits substantiels grâce aux cryptomonnaies mème, le succès nécessite des connaissances pointues, des recherches approfondies et une synchronie parfaite. Il est essentiel d’analyser la tokenomics, la croissance de la communauté et les données sur la chaîne avant d’investir. Bien qu’elles puissent être divertissantes, les cryptomonnaies mème constituent un pari risqué. La chance reste un facteur clé, c’est pourquoi les cryptomonnaies mème ne sont jamais considérées comme des investissements sûrs ou à long terme.

Les cryptomonnaies « mème » et le Bitcoin : une histoire de deux états d’esprit

Beaucoup de personnes pensent que toutes les cryptomonnaies partagent la mème philosophie, mais la réalité est tout autre. Il est intéressant de noter que les cryptomonnaies telles que le Bitcoin et les jetons mème reposent sur des philosophies et des motivations psychologiques diamétralement opposées.

Le Bitcoin exprime une philosophie de confiance fondée sur la transparence, la décentralisation et la résilience à long terme. Il séduit ceux qui recherchent la stabilité, la sécurité et une réserve de valeur ancrée dans la technologie et le consensus communautaire : un or numérique qui invite à la patience et à la conviction. En substance, le Bitcoin invite à construire et à conserver avec raison et prévoyance.

Les jetons « mème », par ailleurs, prospèrent grâce à la psychologie de la gratification instantanée, de l’identité sociale et de l’enthousiasme collectif. Ils exploitent notre désir d’excitation, de gains rapides et d’appartenance à un mouvement viral. Leur valeur réside moins dans leur utilité que dans l’émotion partagée : l’espoir, l’engouement et l’adrénaline de surfer sur la prochaine grande vague. Les cryptomonnaies « mème » séduisent par le frisson du moment, le pari et le spectacle social. Elles reflètent ainsi le côté spéculatif et impulsif de la nature humaine, où la frontière entre investissement et jeu est floue.

Comprendre ces fondements psychologiques permet d’expliquer pourquoi les deux coexistent dans le monde des cryptomonnaies, tout en attirant des types d’investisseurs et des mentalités très différents.

Comment les mème coins influencent la réputation de l’ensemble du marché crypto

L’ascension et la chute des cryptomonnaies « mèmes » n’ont pas seulement un impact sur les spéculateurs individuels, elles jettent également une ombre sur la crédibilité de l’ensemble du secteur des cryptomonnaies.

Les escroqueries très médiatisées, les « rug pulls » et les stratagèmes de « pump and dump » (opération de gonflage spéculatif) associés aux jetons « mèmes » érodent la confiance du public et confortent les sceptiques dans leurs inquiétudes. De nombreux courtiers particuliers se lancent dans les cryptomonnaies « mèmes » avec de grands espoirs, mais sont rapidement déçus par les manipulations et les pertes soudaines.

Cela conduit à un sentiment de trahison, qui déclenche une aversion pour le risque et une méfiance généralisée envers tous les actifs cryptographiques, même ceux qui ont des fondamentaux solides comme le Bitcoin ou l’Ethereum. Cette désillusion ne reste pas confinée à une minorité. Elle se propage dans l’opinion publique, décourageant les nouveaux investisseurs et ralentissant l’adoption par les institutions.

À mesure que de plus en plus de personnes associent la cryptomonnaie au jeu et à l’escroquerie plutôt qu’à l’innovation et à la décentralisation, le potentiel de croissance du marché en pâtit. Ainsi, les cryptomonnaies « mèmes », bien qu’elles soient destinées à être des plaisanteries, pourraient avoir de graves conséquences pour l’avenir de la crédibilité de la blockchain.

Des sensations fortes ou une bombe à retardement ?

Les mème coins peuvent offrir des bribes de fortune, mais leur rôle plus occulté dans l’écosystème cryptographique soulève une question qui dérange : sont-ils en train de remodeler la finance ou simplement de la déformer ? Dans un marché où les facéties font bouger des millions et où la spéculation l’emporte sur le fond, le véritable pari n’est peut-être pas seulement financier, mais aussi philosophique.

Sommes-nous en train d’embrasser l’innovation ou de jouer un jeu dangereux avec des dés numériques ? En fin de compte, les mème coins ne sont pas seulement un pari sur les prix, ils sont le reflet du type d’avenir que nous voulons construire dans le domaine des cryptomonnaies. S’agit-il d’une valeur durable ou simplement d’un chaos viral ? La roulette continue de tourner.

Pour plus d’informations sur ces sujets, visitez diplomacy.edu.

Vous souhaitez en savoir plus sur l’IA, les technologies et la diplomatie numérique ? Si oui, interrogez notre chatbot Diplo !

Quand l’IA pense pour nous : quel futur pour notre esprit?

L’essor de l’IA transforme le monde du travail et de l’éducation, mais soulève des questions quant à son impact sur la pensée critique et l’autonomie cognitive.

L’IA réinvente le travail et l’apprentissage

Les progrès rapides de l’IA mettent en lumière toute une série de phénomènes émergents au sein des sociétés humaines contemporaines.

L’intégration d’outils basés sur l’IA dans un large éventail de tâches professionnelles s’est avérée bénéfique à bien des égards, notamment en allégeant la charge cognitive et physique qui pèse traditionnellement sur le travail humain.

En automatisant les processus routiniers et en améliorant les capacités de prise de décision, l’IA a le potentiel d’améliorer considérablement l’efficacité et la productivité dans divers secteurs.

Face à l’accélération des changements technologiques, un nombre croissant de pays accordent la priorité à l’intégration des technologies d’IA dans leurs systèmes éducatifs afin de préparer les élèves aux transformations futures de la société et du monde du travail.

En Chine, l’éducation à l’IA se déploie dès le plus jeune âge

La Chine a publié deux documents politiques historiques visant à intégrer systématiquement l’enseignement de l’IA dans le programme national des écoles primaires et secondaires.

Cette initiative reflète non seulement la vision stratégique à long terme du pays en matière de transformation de l’éducation, mais vise également à positionner la Chine à la pointe de la culture et du développement des talents en matière d’IA à l’échelle mondiale.

Ces deux lignes directrices, officiellement intitulées « Lignes directrices pour l’enseignement général de l’IA dans les écoles primaires et secondaires » et « Lignes directrices pour l’utilisation de l’IA générative dans les écoles primaires et secondaires », représentent une approche scientifique et systémique visant à développer les compétences en IA chez les enfants d’âge scolaire.

Leur publication marque une étape importante dans le développement d’un système d’enseignement de l’IA progressif et à plusieurs niveaux, avec des objectifs soigneusement définis en fonction de l’âge et des garanties éthiques pour les élèves et les enseignants.

Les États-Unis développent l’apprentissage de l’IA dans les écoles

En avril, le gouvernement américain a présenté une politique nationale structurée visant à intégrer la maîtrise de l’IA à toutes les étapes du système éducatif.

En créant un groupe de travail fédéral dédié, l’administration entend coordonner les efforts de tous les départements afin de promouvoir un accès précoce et équitable à l’éducation à l’IA.

Au lieu d’isoler l’enseignement de l’IA dans des domaines spécialisés, cette initiative vise à intégrer les concepts de l’IA dans tous les parcours d’apprentissage, de l’enseignement primaire à la formation tout au long de la vie.

Le plan prévoit la création d’un défi national sur l’IA afin d’inspirer l’innovation chez les élèves et les enseignants, en montrant comment l’IA peut répondre à des problèmes concrets.

La politique donne également la priorité à la formation des enseignants afin qu’ils comprennent et utilisent les outils d’IA, au lieu de s’appuyer uniquement sur les méthodes d’enseignement traditionnelles. Elle soutient le développement professionnel afin que les enseignants puissent intégrer l’IA dans leurs cours et réduire la charge administrative.

La stratégie encourage les partenariats public-privé, en s’appuyant sur l’expertise du secteur et les ressources fédérales existantes pour rendre les supports pédagogiques sur l’IA largement accessibles.

L’Union européenne renforce son engagement pour une IA sécurisée

À mesure que l’IA se généralise dans les salles de classe à travers le monde, les enseignants doivent comprendre non seulement comment l’utiliser efficacement, mais aussi comment l’appliquer de manière éthique.

Plutôt que d’introduire des outils d’IA sans accompagnement ni réflexion, la Commission européenne a publié des lignes directrices éthiques pour aider les enseignants à utiliser l’IA et les données de manière responsable dans l’éducation.

Publiées en 2022 et élaborées avec la contribution d’éducateurs et d’experts en IA, les lignes directrices de l’UE s’adressent principalement aux enseignants du primaire et du secondaire qui ont peu ou pas d’expérience en matière d’IA.

Plutôt que de se concentrer sur la complexité technique, elles visent à sensibiliser à la manière dont l’IA peut soutenir l’enseignement et l’apprentissage, à mettre en évidence les risques encourus et à promouvoir une prise de décision éthique.

Les lignes directrices expliquent comment l’IA peut être utilisée dans les écoles, encouragent une utilisation sûre et éclairée par les enseignants et les élèves, et aident les éducateurs à réfléchir aux fondements éthiques de tout outil numérique qu’ils adoptent.

Plutôt que de s’appuyer sur des technologies non éprouvées, elles favorisent une mise en œuvre réfléchie en proposant des questions pratiques et des conseils pour adapter l’IA à divers objectifs éducatifs.

Les outils d’IA pourraient fragiliser la pensée humaine

Cependant, l’augmentation technologique n’est pas sans inconvénients. Des inquiétudes ont été soulevées concernant le risque de perte d’emplois, la dépendance accrue aux systèmes numériques et l’érosion progressive de certaines compétences humaines.

Ainsi, si l’IA offre des opportunités prometteuses pour améliorer le lieu de travail moderne, elle introduit également des défis complexes qui doivent être examinés de manière critique et abordés de manière responsable.

L’un des défis majeurs à relever dans le contexte d’une dépendance croissante à l’IA est le phénomène connu sous le nom de « déchargement cognitif ». Mais que signifie exactement ce terme ?

Et si penser devenait optionnel ?

Le « déchargement cognitif » désigne la pratique consistant à utiliser des actions physiques ou des outils externes pour modifier les exigences d’une tâche en matière de traitement de l’information, dans le but de réduire la charge cognitive d’un individu.

Il s’agit essentiellement de transférer certaines fonctions mentales, telles que la mémoire, le calcul ou la prise de décision, vers des ressources externes telles que des appareils numériques, des notes écrites ou des cadres structurés.

Si cette stratégie peut améliorer l’efficacité et les performances, elle soulève également des questions concernant le développement cognitif à long terme, la dépendance à l’égard des aides technologiques et la dégradation potentielle des capacités mentales innées.

Comment l’IA pourrait affaiblir la pensée critique

Une étude menée par le Dr Michael Gerlich, directeur du Centre pour la prospective stratégique et la durabilité des entreprises à la SBS Swiss Business School, publiée dans la revue Societies, soulève de graves préoccupations quant aux conséquences cognitives de l’augmentation de l’IA dans divers aspects de la vie.

Elle suggère que l’utilisation fréquente d’outils d’IA pourrait affaiblir la capacité des individus à exercer leur esprit critique, une compétence considérée comme fondamentale pour le raisonnement indépendant, la résolution de problèmes et la prise de décisions éclairées.

Plus précisément, le Dr Gerlich a adopté une approche mixte, combinant des données d’enquête quantitative auprès de 666 participants et des entretiens qualitatifs avec 50 personnes.

Les participants, issus de différents groupes d’âge et de différents niveaux d’éducation, ont été évalués sur la fréquence de leur utilisation des outils d’IA, leur tendance à se décharger de tâches cognitives et leurs performances en matière de pensée critique.

L’étude a utilisé des mesures de la pensée critique basées sur l’auto-évaluation et sur les performances, ainsi que des analyses statistiques et des modèles d’apprentissage automatique, tels que la régression aléatoire forestière, afin d’identifier les facteurs clés influençant les performances cognitives.

Plus ils utilisent l’IA, moins les jeunes pensent par eux-mêmes

Les résultats ont révélé une forte corrélation négative entre l’utilisation fréquente de l’IA et les capacités de réflexion critique. Les personnes qui ont déclaré dépendre fortement des outils d’IA, que ce soit pour obtenir des réponses rapides, des explications résumées ou des recommandations algorithmiques, ont obtenu des scores plus faibles aux évaluations de la réflexion critique.

Cet effet était particulièrement prononcé chez les jeunes utilisateurs âgés de 17 à 25 ans, qui ont déclaré les niveaux les plus élevés de déchargement cognitif et ont obtenu les résultats les plus faibles dans les tâches de pensée critique.

En revanche, les participants plus âgés (âgés de 46 ans et plus) ont démontré des capacités de pensée critique plus solides et étaient moins enclins à déléguer leur effort mental à l’IA.

L’enseignement supérieur renforce la pensée critique

Les données ont également montré que le niveau d’éducation constituait un facteur protecteur : les personnes ayant un niveau d’éducation plus élevé faisaient systématiquement preuve de capacités de réflexion critique plus solides, quel que soit leur niveau d’utilisation de l’IA.

Ces résultats suggèrent que l’éducation académique peut doter les individus de meilleurs outils pour aborder de manière critique les informations numériques plutôt que d’accepter sans réserve les réponses générées par l’IA.

Il convient toutefois de noter que, bien que l’étude n’établisse pas de lien de causalité direct, la force des corrélations et la cohérence des données quantitatives et qualitatives suggèrent que l’utilisation de l’IA pourrait effectivement contribuer à un déclin progressif de l’indépendance cognitive.

Cependant, dans son étude, M. Gerlich souligne également la possibilité d’une causalité inverse : les personnes ayant des capacités de réflexion critique plus faibles pourraient être plus enclines à se fier aux outils d’IA.

Moins on pense, moins on retient

Si le déchargement cognitif peut améliorer les performances immédiates, il se fait souvent au détriment de la mémoire à long terme, comme le montrent d’autres études.

Ce compromis s’est illustré de façon particulièrement marquante dans des tâches expérimentales telles que la tâche de copie de motifs, où les participants chargés de reproduire un modèle choisissent généralement de s’y référer à plusieurs reprises plutôt que de le mémoriser.

Même lorsque ces comportements entraînent un surcroît de temps ou d’efforts (par exemple, se déplacer physiquement d’un poste à l’autre), la majorité des participants choisissent de décharger, ce qui suggère une forte préférence pour la minimisation de l’effort cognitif.

Ces résultats soulignent la tendance humaine à privilégier l’efficacité plutôt que l’internalisation, en particulier dans des conditions exigeantes sur le plan cognitif.

La tendance à décharger soulève des questions cruciales sur les conséquences cognitives et éducatives d’un recours prolongé à des aides externes. D’une part, le transfert peut libérer des ressources mentales, permettant aux individus de se concentrer sur la résolution de problèmes plus complexes ou sur plusieurs tâches à la fois.

D’autre part, il peut favoriser une sorte de dépendance cognitive, affaiblissant les traces mémorielles internes et réduisant les possibilités d’engagement profond avec l’information.

Dans ce cadre, le transfert cognitif n’est pas un échec de la mémoire ou de l’attention, mais une reconfiguration de l’architecture cognitive, un processus qui peut être adaptatif plutôt que préjudiciable.

Toutefois, ce point de vue reste controversé, notamment à la lumière des conclusions de l’étude de Gerlich, qui montre que le déchargement fréquent peut nuire à la mémorisation, au transfert des connaissances et à la pensée critique.

Si les étudiants, par exemple, s’appuient continuellement sur des appareils numériques pour se souvenir de faits ou résoudre des problèmes, ils risquent de ne pas développer les modèles mentaux solides nécessaires à un raisonnement flexible et à une compréhension conceptuelle.

L’esprit est-il plus vaste que le cerveau ?

Cette tension a également suscité un vif débat parmi les scientifiques cognitifs et les philosophes, notamment à la lumière de l’hypothèse de l’esprit étendu. Contrairement à la vision traditionnelle qui limite la cognition au cerveau, cette théorie soutient que les processus cognitifs s’appuient souvent sur des outils, des environnements et des structures sociales, auxquels ils sont étroitement liés et distribués.

À mesure que les technologies numériques s’amalgament de plus en plus à notre quotidien, cette hypothèse soulève des questions fondamentales sur l’identité humaine, la cognition et l’action.

Au cœur de la thèse de l’esprit étendu se trouve une question d’une simplicité trompeuse : où s’arrête l’esprit et où commence le reste du monde ?

En établissant une analogie avec les prothèses, des objets externes qui deviennent fonctionnellement partie intégrante du corps, Clark et Chalmers soutiennent que les outils cognitifs tels que les ordinateurs portables, les smartphones et les carnets de croquis peuvent devenir des composants intégrés de notre système mental.

Ces outils ne se contentent pas de soutenir la cognition ; ils la constituent lorsqu’ils sont utilisés de manière transparente et fonctionnellement intégrée. Ce changement conceptuel a redéfini la pensée non plus comme un processus limité au cerveau, mais comme une interaction dynamique entre l’esprit, le corps et le monde.

Entre humain et machine : l’enjeu de l’équilibre

En conclusion, le déchargement cognitif représente un mécanisme puissant de la cognition moderne, qui permet aux individus de s’adapter à des environnements complexes en répartissant la charge mentale.

Cependant, ses effets à long terme sur la mémoire, l’apprentissage et la résolution de problèmes font encore l’objet de recherches actives. Plutôt que de considérer le déchargement comme intrinsèquement bénéfique ou nuisible, les recherches et les pratiques futures devraient chercher à équilibrer son utilisation, en tirant parti de ses avantages tout en atténuant ses inconvénients.

En fin de compte, en tant qu’ éducateurs, décideurs politiques et technologues, nous devons façonner l’avenir de l’apprentissage et du travail, tout en faisant face à une tension fondamentale : comment tirer parti des avantages de l’IA sans compromettre les facultés mêmes qui définissent l’intelligence humaine, à savoir la pensée critique, la mémoire et le jugement indépendant.

Pour plus d’informations sur ces sujets, visitez diplomacy.edu.

Souhaitez-vous en savoir plus sur l’IA, les technologies et la diplomatie numérique ? Si oui, interrogez notre chatbot Diplo !